バックナンバー(2012~2013)

編集室から

稔りの秋に ─ポタラ・カレッジから出版された『チベット仏教 高僧法話集』─ (2013年10月15日)

早くも10月も半ば。しばらく異例の残暑が続きましたが、それでも少しずつ木の葉も色付き始めました。稔りの秋ですね。

ここしばらく多忙のため、このコーナーも更新できませんでしたが、弊社の次の新刊3点も現在、鋭意準備中です。前回に引き続き、いずれもインド・チベット仏教の重要文献の和訳研究です。

ただ、当初を予定していた年末刊行が少し遅れて、来年2月頃になりそうです。しばらくお待たせして申し訳ございませんが、いずれも本邦初の全訳ですので、お楽しみに。

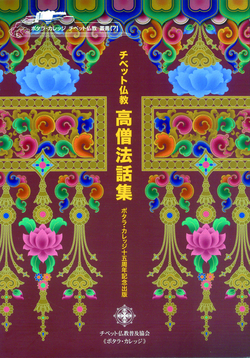

さて、その代わりにという訳でもありませんが、先日、ご恵贈頂いた魅力的な本をご紹介したいと思います。チベット仏教普及協会(ポタラ・カレッジ)(〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-5 翔和須田町ビルB1 TEL.03-3251-4090)から刊行された『チベット仏教 高僧法話集』です(本体2,500円。お問い合わせ・注文はポタラ・カレッジまで)。

この団体は、その名の通り、日本にチベット仏教の生きた伝統を伝えるために設立され、今年で15周年を迎えます。本書はその「15年の稔り」ともいえる記念出版で、これまでに、インドの亡命チベット人社会から、ここに訪れた高僧方がなさった法話をまとめたものです。

チベット仏教最大宗派のゲルク派の高僧方で、特に、ポタラ・カレッジとご縁の深い大本山デプン寺ロセルリン学堂出身の方が中心です。現代ゲルク派の長老として名高いロチュー・リンポチェ、第100世ガンデン座主ロサン・ニマ猊下、第102世ガンデン座主リゾン・リンポチェ、ロセルリン学堂の長老チャンパ・リンポチェ、同学堂の前僧院長ゲシェー・ロサン・ギャツォ猊下、現僧院長トクデン・リンポチェ、以前、このコーナーでもご紹介したギュトゥー寺副僧院長チャト・リンポチェ、ダラムサラの仏教論理大学学長ゲシェー・タムチュー・ギェルツェン師など、現代を代表する高僧、碩学ばかりです。

内容も、チベット仏教の基本から、ラムリム(道次第)、『般若心経』、そしてアビダルマや中観に基づく煩悩への対処法、唯識と中観との関係、仏教全体における密教の位置、さらにはツォンカパ教学の特色など、実践的にも学問的にも重要なテーマが並んでいます。しかも、外国の一般人向けに話したものですから、深い内容が、ごくわかりやすく、簡潔に説かれている点も貴重です。

たとえば、ロサン・ニマ猊下(写真は本書より)の「宗祖ツォンカパ大師の教えと実践」では、顕密にわたるツォンカパ教学の特色が、さりげなく、しかも実に鋭く指摘されています。こういった「ポイント」は、たくさんの原典を懸命に読んでも、それだけでは、なかなか把握するのが難しいところもあるようです。それを理解するためは、やはり、その生きた伝統の継承者から直接に学ぶ必要もあるのかもしれません。

そういった意味で、この法話は、ゲルク派の法灯のまさに第一人者(チベットの民間伝承では、第100世ガンデン座主にはツォンカパ自身が就く、ともいわれているそうです)からの教示として、ツォンカパの膨大な著作を読んでいく上での「最高の手引き」、ともいえるでしょう(ちょうど、弘法大師空海の著作を、たとえば往年の高野山の碩学にして偉大な行者・金山穆韶師の解説を通して読むように)。これは、信仰のみならず学問的にも、とても示唆するところが多い内容だと思います。

また、チャンパ・リンポチェは本書の序文に「ポタラ・カレッジにとって、最大の恩師」(本書の序文より)とありますが、「仏法とともに歩む心」は、2010年春、最後の来日をされた時に語られたものです。リンポチェは翌春(つまり、東日本大震災の直後)に遷化されましたから、その内容は、本書の序文にあるように、まさに「御遺教(ごゆいきょう)」というべきものになりました。写真は最後の来日で、懇親会のレストランから車で戻られる時のご様子です。

その内容は、先代(つまり、リンポチェの前世)の事績から、その幼少期にその転生者と認められて修行に入り、苦難の亡命を経て、文字通り「今生(こんじょう)を賭して体感した仏法」を、しみじみと語られたものです。寺に入らず、羊飼いの質素な暮らしをしながら法を説き、瞑想を指導していたという先代。インド亡命後の居留地バクサでの過酷な日々の中で実感した、ラマ(師)の恩。そして、いかに知識があろうとも、仏法の実践の到達点は慈悲、菩提心、そして般若(空)の智慧のみ…というお話は、チベット仏教の修行者として、激動の時代の中を、真摯に「菩薩の道」を歩まれた姿そのものです。

慈悲、菩提心、般若の智慧(無二智)という、菩提の三根本は、龍樹の『宝行王正論』(2-75)で説かれ、それを承けてチャンドラキールティの『入中論』冒頭(1-1)に掲げられるものです。それを、生涯かけて体感されたお話、と受けとめました。

最後は、リンポチェの密教の戒(三昧耶戒)についての深い自省と、来世でも利他を続けることへの願いが述べられています。

龍樹作と伝える、菩薩十地を説く『十住毘婆沙論』「易行品」の偈頌には、次のような言葉があります。

「もし〔菩薩が大悲の誓願のない〕声聞・縁覚の境地に堕ちるなら、これを菩薩の死と名づける。すなわち、一切の利益を失ってしまう。もし地獄に堕ちても〔誓願を失わないなら、菩薩には〕このような恐れは生じない。もし〔声聞・縁覚の〕二乗の境地に堕ちるなら、それを大いに恐れるのである。地獄に堕ちたとしても、遂には仏の境地を得る。もし、二乗の地へ堕ちれば、遂に仏の悟りを断ってしまう。」*

また、その註釈には「誓願を起こして、仏の悟りを求めることは、三千大千世界を持ち上げるより重いのだ」とも。

漢訳のみで、チベットには伝承のない論書ですが(それでも、弊社の『入中論』の訳者の一人である瓜生津隆真先生によれば、少なくとも偈頌は龍樹作である可能性が高いそうです)、チャンパ・リンポチェのお話から、ふと、その言葉を思い起こしたものです。

リンポチェの心は、『十住毘婆沙論』の著者の心と、本質においては全く同じなのでしょう。

(*「一乗」の立場からは、二乗もいつかは大乗に転じて成仏するという考え方もあります。これは、「菩薩道から退かないために、あえて強調した表現」と受け取っても良いのかもしれません。先の金山穆韶師も『日本真言の哲学』第五住心の解説で、そのように見ています。)

本書を企画・発願されたのは、かつて私が編集を担当したシャーンティデーヴァの『入菩薩行論』(現在、ポタラ・カレッジより復刊)の訳者の一人、西村香さん。

装丁・編集は、弊社の装丁でもお世話になっている内田芳美さんです。チャンパ・リンポチェが南インドに復興したロセルリン学堂大本堂の装飾から採ったという文様が、とてもきれいですね。日本寺院の繧繝(うんげん)彩色に通じる雰囲気もあります。

本書に収録された法話をなさった高僧方と、刊行に関わったポタラ・カレッジの皆さんに、心からの敬意と随喜を捧げたいと思います。

虚空の眼 ─頼富本宏先生のマンダラ講義から─(2013年6月10日)

そろそろ梅雨の季節。緑も深くなりました。

弊社も今年の11〜12月にまた、インド・チベット仏教の原典研究を数冊刊行すべく、準備を進めているところです。

そんな中、頼富本宏先生(種智院大学名誉教授)から、現在、大正大学綜合仏教研究所で開催中の公開講座「現図両部曼荼羅の成立過程」(リンク先の下方)の案内が届きました。先生はいわずと知れた、わが国におけるマンダラ研究の第一人者。そして、私自身も十数年にわたってお世話になってきた先生です。その柔らかな笑顔は、教育テレビなどでおなじみの方も多いかもしれませんね。

この公開講座は、今年度10回にわたって行われます。前期が胎蔵マンダラ、後期が金剛界マンダラで、インド成立の経典から、どのようにして、日本で最も流布している現図マンダラにまで至ったかを、文献や図像から考察していきます。

さっそく私も、6月6日に行われた第三講「『胎蔵図像』の胎藏曼荼羅」に行ってみました。新築された図書館にある研究室には、50〜60人ほども聴衆が集まり、熱気にあふれた雰囲気です。研究者もたくさんいます。右の写真はその時の配布資料ですが、「胎蔵図像」の全体が掲載された充実したもの。後で先生からお聞きしたところによると、今回の講義では、できるだけ文献や図像などの一次資料を多く提示して、最新の密教学的知見を交えて考察したいとのことでした。こうした「原典重視」の姿勢は、弊社の出版でも大切にしているものです。

さて、「胎蔵図像」は8世紀初めに、インドから中国に訪れた善無畏(シュバカラシンハ)が『大日経』を漢訳すると共に、自ら描いたものと伝えられています。現存するのは鎌倉初期の転写本ですが、胎蔵マンダラでも最も早い段階のものといえる原本の面影をよく伝えています。

先生もその「インド風」を強調されていましたが、そんなお話を聞きながら資料をめくっていると、ある不思議な図像が目に入りました。左の写真がそれです。如来のように袈裟をまといながら、菩薩のように宝冠を戴く姿です。「虚空眼」とあります。虚空眼(こくうげん ガガナローチャナー)、つまり仏眼(ブッダローチャナー)ともいわれる、仏の「智慧の眼」を象徴する尊格です。こうした智慧を象徴する尊格によくあるように女性なので、「仏母(ぶつも)」と呼ばれます。背後には、光背の左右に、その「智慧の眼」が現れています。現在、日本で流布している仏眼の図像とは少し異なっていますが、その神秘的なお姿には深い感銘を受けました。

善無畏の『大日経』講義を、中国人の弟子の一行がまとめた『大日経疏』では、以上の虚空眼を「毘盧遮那(大日)の母」とし、『般若経』「仏母品」の参照を指示します。そして、それが「如如実相を現す真金の光」に包まれ、「一切の戯論を滅して、心の太陽の光明を観ずること(=空の三昧)」を象徴するために禅定に入った女尊の姿で表されることが美しく描き出されています(巻第五の「具縁品」の註釈)。

…これは、中観と密教に力を入れた弊社の出版でも、理想として仰ぎたい世界ですね。

マンダラと、諸悪莫作と ─チャド・リンポチェ献本─ (2013年5月12日)

チベット仏教の最高指導者、ダライ・ラマ14世は、最近ではほぼ毎年のように来日されています。中でも2006年の広島・大聖院における胎蔵・金剛界の両部灌頂と、2011年の高野山大学における金剛界の灌頂は、法王自身によって、日本密教のいわば「兄弟」に当たるチベット密教の相承が伝えられた点において、特筆すべきものといえるでしょう。

そのいずれの灌頂においても、法王のまさに「片腕」として、作法全てを取り仕切ったのがチャド・リンポチェです。

この度、そのチャド・リンポチェが来日して高野山大学でチベットの金剛界法を講じ、次いで、東京の護国寺で、ダライ・ラマ法王日本代表部事務所の主催によって不動明王の灌頂を授けられました。私も10年前からリンポチェを存じ上げているので、護国寺の灌頂にご縁を頂きました。

そして、その機会に、リンポチェに弊社で刊行した『全訳 金剛頂大秘密瑜伽タントラ』と『一切悪趣清浄儀軌の研究』も献呈しました。現代チベット屈指の『金剛頂経』系密教(チベット的な言い方では「瑜伽タントラ」)の専門家であるリンポチェに、日本でもこうして、その関係の重要文献がチベット大蔵経から翻訳・出版されつつあることをご報告したかったからです。リンポチェは受け取った『全訳 金剛頂大秘密瑜伽タントラ』を恭しく頭上に頂いて下さりました。ちょうど、先に、ダライ・ラマ法王が『入中論』をそうされたように。上の写真は、それを手にされたリンポチェです。にこやかなお顔が素敵ですね。

また、それと一緒に根津美術館の仏教美術の図録も献呈しました。そこに所蔵される大作「金剛界八十一尊曼荼羅」は、五仏全てが宝冠や装身具を着け、また鳥獣の上に坐るなど、実は、日本の金剛界マンダラでも、最もチベット系の作品(有名な例では、ラダック・アルチ寺の壁画など)に近い特徴を持っているからです。平安初期に天台宗の円仁が唐から持ち帰ったものを、鎌倉初期に写したもので、強い色彩や隈取りなど、画風も極めて大陸的です。リンポチェは堂内の現図曼荼羅(空海が伝えた、真言宗で最も一般的な両部マンダラ)を指して「あれですか?」と尋ねられたので、「いや、それとは別の天台宗系のものです」とお答えしました。リンポチェは「それは知りませんでした」とおっしゃった上で、本を見ながら「マイ・ホビー!(私の趣味ですね!)」と楽しそうに微笑んでいました。リンポチェは、以前の金剛界法の伝授でもラダックの壁画に言及されるなど、なかなかの仏教美術好きのようで、また親日家ですから、それも頷けます。下の写真は、その図録などを手にされたリンポチェ。

さて、今回のリンポチェのお話では、「全仏教の根本」として日本でも名高い、いわゆる「七仏通誡偈」を取り上げていたのが印象的でした。一般に、「諸悪莫作 衆善奉行 自浄其意 是諸仏教」という漢訳で知られるものですね。「もろもろの悪を為さず、様々な善を行い、自らの心を清める(制御する)。それが諸仏の教えである」という意味です。リンポチェは、その最初の二句によって「輪廻の中で善趣を得」、三句目で「空の智慧によって輪廻を解脱する」と説かれました。このような世間の善と、出世間の解脱の二段階からなる教えは、釈尊の「次第説法(順序立てての説法)」を始めとして、ナーガールジュナの『宝行王正論』、アーリヤデーヴァの『四百論』にも見られるものです。そして、リンポチェは、「大乗では、それに利他の心である菩提心を加えて、一切智者である仏の悟りを目指す」とされました。こうなると、アティーシャやツォンカパの、いわゆる「ラムリム(道次第)」における「三士」の全ての修行を含むことになります。

興味深いのは、チャド・リンポチェが、2007年に護国寺で授けられた不動明王の灌頂(「チベット・スピリチュアル・フェスティバル」の一環)でも、やはり、この「七仏通誡偈」を取り上げて、仏法の本質を示されていたことです。私はリンポチェの教えは何度か聞いたことがありますが、ここまで一致したのは、今回が初めてのようでした。共に不動明王の灌頂というのも不思議なことです。

近代日本の仏教者で、この「七仏通誡偈」によって仏教の本質を示されたのは、山口益先生です。サンスクリット語やチベット語の文献を駆使した中観や唯識の研究で、わが国におけるインド大乗思想の近代的研究の礎(いしずえ)を築いた碩学です。「七仏通誡偈」については、その講話集『空の世界』(最初、理想社から出て、後に大法輪閣から復刊されました)に収録された「心清浄の道」で触れられています。やはり、世間の善から出世間の解脱への道筋と、それを可能にする空の智慧が語られています。基本は、チャド・リンポチェとまさに同じです。碩学の透徹した「文献の読み」が、期せずして、生きたチベット仏教の伝統と一致したのでしょう。

山口先生は、「心清浄の道」の最後を、『四百論』の「仏教の本質は、不害と、自性空なる涅槃との二つのみ」とする趣旨の言葉に、過剰な欲望から崩壊へと突き進む現代世界への、仏教からの警鐘を聞き取ります。2007年の灌頂で、チャド・リンポチェも「仏教の本質は不害と無我である」旨をお話になっていました。あるいは、やはり『四百論』を踏まえたものでしょうか。

そして、今回の灌頂で、リンポチェは言います。「菩提心とは、究極的な意味での優しい心です」と。山口先生が指摘されるように、「不害(非暴力)」は「不〜(非〜)」と否定的に語られる言葉です。しかし、もしかしたら、そういった「抑制」こそが、本当の意味での「優しさ」を可能にするものなのかもしれません。ちょうど、煩悩を断ち切る不動明王の剣(つるぎ)こそが、本当の意味で、人生におけるあらゆる苦しみを除くものであるように。にこやかなリンポチェが授けられる不動明王の灌頂は、そんなことも、さわやかに感じさせてくれるようです。

霊父の言葉、静寂の荒野 ─エルサレムの旅から─(2013年4月5日)

桜も終わって、瑞々しい若葉の季節になりました。

弊社も今年秋にはまた、数冊まとめて新刊を出すべく準備を進めています。来年以降についても、色々と企画をまとめています。しばらくお待たせしてしまいますが、インド・チベット仏教の古典を中心に、いつも斬新で、しかも深みのあるラインナップを心掛けていきたいと思います。今後とも、よろしくお願い申し上げます。

さて、話は変わりますが、決算後の仕事が一段落した時期に、今度はエルサレムを訪れました。ユダヤ、キリスト、イスラームの三大宗教の聖地として、広く宗教に関心を持つ私にとっては、やはりとても興味深い土地だからです。

右上の写真は、オリーブ山から見た、その遠景。城壁の上の、ヘロデ王が建てた神殿跡に立つ黄金のドームが、イスラームの聖地「岩のドーム」です。

3月最後の週に行きましたが、これはちょうど西方教会でイエスの受難を記念する聖週間です。

エルサレムの聖墳墓教会は、イエスが十字架に掛けられた場所と、その墓を覆うように建てられた教会で、キリスト教最高の聖地ですが、そこではローマ・カトリック教会の典礼が盛大に行われていました。右下の写真は、その中から聖土曜日の典礼。終了後には会衆から盛大な拍手が起こり、司式したカトリックのエルサレム総大司教も手をふってにこやかに応えていました。

また、聖墳墓教会はカトリック以外に、ギリシャ、シリア、アルメニア、コプト、エチオピアの各正教会の共同管理なので、様々な教派の儀礼や聖職者を見ることが出来ます。左下の写真は、礼拝が終わって退堂するギリシャ正教会のエルサレム総主教の一行。こんな感じで、聖地に様々な教派の人々が集まっている様子は、ちょっと仏教のブッダガヤーにも似た感じです。

そして、諸教派の中でも、シリア正教会は、今もイエスが使ったアラム語に極めて近い言葉を典礼で使用しています。その様子はこちらに動画があり、また、こちらは日本人が作ったシリア正教会についてのサイトです。

左の写真は、エルサレムにあるその聖マルコ教会(先の動画もここでの典礼)の入口で、上には聖マルコのモザイクがあります。若い神学生が御堂の扉を開けて、内部を案内してくれましたが、私がシリアの聖イサクを尊敬していると伝えると、「彼は私たちの師です(He is our teacher)」と応じてくれました。

シリアの聖イサクは、7世紀に生きたシリア教会の修道士で、一時、ニネベ(現在のイラク北部)の主教にもなった人物です。日本ではほとんど知られていませんが、その言葉には、実はどこか、大乗仏教を思わせる響きさえあるようです。幸いに、英訳からの重訳ですが、その語録がオーチン編『同情の心─シリアの聖イサクによる黙想の60日─』(聖公会出版)として出ていますので、今、そこから私なりに大意を要約して、いくつか紹介してみましょう。

…憐れみの心とは、人間も動物も悪霊も、ある限り全てのもののために燃える心である。それらを見る度に、彼は激しい憐れみによって涙を流す。彼は、それらが僅かな苦を受けることにも耐えることができない。(p.35)

…霊父たちは、霊のことがらについて、自在な言葉で語る。簡明な言葉で定義できるのは地上のことがらのみで、「新しい世界」については不可能だ。後者は、あらゆる言葉をはるかに超えた、直截で単一な認識である。そして、この世を超えた霊的な認識を持つ霊父たちは、そうした認識について、彼らの好むがままの名称を用いる。何が正しい名称なのかは、誰も知らないのだから。(pp.58〜59)

前者からは仏・菩薩の大悲を、後者からは中観の仮設(仮名=プラジュニャプティ)と、そこから仏の大悲によって無功用に成就した「秘密荘厳」のマンダラや浄土の世界を想起します。思えば、『入中論』も、こうしたことを説く論書でした。もちろん、これは、まずは私の個人的な感想にすぎませんが。

そういえば、本書の英語の原題も“The Heart of Compassion”ですが、これは「慈悲の心」とも訳せますね。神学生の「師」という語感にも、どこか、仏教に通じるものも感じたことでした。

最後の写真は、死海の風景。「死海写本」で有名なクムラン教団の遺跡から見たものです。この教団はイエスと同時代の禁欲的なユダヤ教の一派で、洗礼者ヨハネも、これと密接な関係があったと推測されています。

その修道の地から見た風景は、仏教的にいえば、まさにこの地の「寂静処(阿蘭若=アランニャ)」なのでしょう。荒涼とした土地かとばかり思っていましたが、実際に行って見ると、静かで、澄んだ雰囲気に、深い感銘を受けました。

書物荘厳 ─イスタンブールの旅から─(2013年2月2日)

今朝は小雨。でも、どこか明るく、柔らかな空気に「もう、春が近いんだな」との印象が深まります。もう2月。そういえば、明日は節分ですね。

先月の半ば、ちょっとした仕事の谷間を利用して、ごく短期間ですがトルコのイスタンブールに滞在しました。若い頃から仏教と並んで関心のあった東方キリスト教の面影を訪ねるのが、主な目的です。この街は、1453年にオスマン・トルコによって征服されるまでは「キリスト教ローマ帝国」ともいうべき東ローマ(ビザンティン)帝国の首都、コンスタンティノポリスでした。オスマン帝国によるその陥落が、キリスト教世界に与えた衝撃と悲しみは、同時代のフランドルの大作曲家デュファイが作曲した歌曲「コンスタンティノポリスの聖母教会の嘆き」からも窺うことができます。

右の写真は、330年にローマからここに都を移したコンスタンティヌス帝が建てた巨大な記念柱(皇帝を象徴するエジプト産の紫斑岩で造られています)の基部から、オスマン時代のモスクを望んだ様子。グランド・バザール近くの繁華街のただ中ですが、有為変転のこの街の歴史を象徴する風景といえるでしょう。

古来、この街を象徴する大建築として知られるのが、聖ソフィア大聖堂です。現在の建物は537年にユスティニアヌス帝によって献堂されたもので、右の写真はその内部。圧倒的な規模と豪華さに、思わず息を呑みます。

そして、その正面入口の上には、下の写真にあるような、いわゆる「空の御座(エティマシア)」を表したブロンズ製のレリーフがあります。最後の審判の時に再臨するというキリストを待つ玉座で、その上には彼の言葉を記した福音書が安置され、そこに聖霊を象徴する鳩が舞い降りています。いわば、キリストの存在を人物像を使わずに暗示した図像ですが、その象徴の一つが「聖なる書物」であるのは興味深いですね。「神の言葉」の宗教であるキリスト教としては、当然のことなのでしょう。

一方、仏教でも、特に大乗仏教では、経典への讃仰が盛んに説かれます。歴史上の人物としてのブッダ(色身)から一歩を進めて、その根源にある真実そのものとしてのブッダ(法身)へ迫ろうとする大乗の立場からすれば、その真実を指し示す経典を尊重するのは、これもまた当然の帰結です。

そのため、大乗仏教ではその経典の荘厳に、様々な工夫がこらされました。美しい挿絵や、紺紙金泥の書写、あるいは工芸の粋を尽くした装丁、などなど。いわゆる「装飾経」ですが、インドやチベットでは『般若経』、日本は『法華経』に、特にこうした荘厳がほどこされました。これはもちろん、その土地の信仰を反映したものです。華厳宗の伝統が深い韓国では、『華厳経』にもこうしたものが見られます。

同様に、中世までのキリスト教世界でも聖書が盛んに装飾されました。もちろん、「神の言葉」への崇敬からです。仏教でもキリスト教でも、こうした「聖なる書物の荘厳」は、宗教美術の大切な一面です。

昨年11月、弊社から刊行した3点も大乗仏教や密教の重要な経論の全訳を含んでいますが、これにはデザイナーの内田芳美さんが素敵な装丁をほどこしてくれました。他のページの紹介写真でもわかるように、それにはどこか優美な雰囲気も漂います。あたかも、かつての経典や聖書の荘厳の世界が、柔らかな感覚でよみがえってきたような印象です。

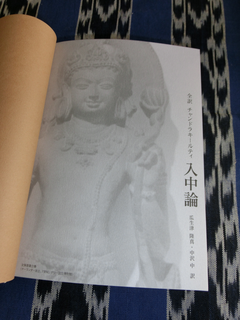

特に、個人的に気に入っているのは、写真にある『入中論』の扉。白く、柔らかな質感の用紙に、デリー国立博物館にある文殊菩薩がモノクロで清楚に映えます。著者チャンドラキールティが活躍したナーランダー僧院から発見された、彼の後半生とほぼ重なる7世紀の像です。「文殊師利童真(マンジュシュリークマーラブータ)」といわれる清らかな少年としてのイメージが良く出た、一幅の絵画のようですね。

「学術的な格調を保ちながら、きれいで、親しみやすい本を…」こんな弊社の無理な注文に、見事に応えて下さった内田さんに感謝!です。

新年、東京の杜で想う(2013年1月5日)

あけましておめでとうございます。

お正月といえば、初詣。それぞれ、ゆかりの寺社にお参りされた方も多いことでしょう。

私はといえば、今年は芝の増上寺へ行きました。初詣で訪れるのは初めてです。普段は静かな広い境内も、さすがに多くの参詣者で賑わって、新春の華やぎを感じさせます。

戦災を生き延びた巨大な三門をくぐると、東京タワーをバックに本堂を仰ぐのも、都心のこのお寺ならではの味わいでしょう。

広いお堂の奥には、本尊の阿弥陀如来坐像が静かに輝いています。向かって右側に安置された善導大師の真摯なお姿と、左側の法然上人の温容も忘れがたいものでした。

さて、本堂裏手に回って、橋を渡って左に折れると、道は境内を出て芝公園に向かいます。そして、その奥に控える鬱蒼とした高台の杜(もり)は、実は芝丸山古墳。必ずしも保存状態は良くないものの、長さ100メートルを超える、かなり大きな古墳です。

もう夕暮れも近い中、しばらくその頂きにある広場から下を眺めていましたが、広い芝公園のはずれの杜でも、それなりの数の人が歩いているものですね。若いカップルが多いのも、これといって賑やかな遊び場もないこの場所では意外でした。それにしても、正月早々、古代の墓場の上から楽しそうな若者たちの姿を眺める…これは、なかなか意味深な体験だったかもしれません。しかも、西方極楽浄土で無限の光を放っているという、阿弥陀さまにお参りした後に!

それは、あえていえば、かろうじて都心に残された死者の国から、新年を迎えた生者の世界を、一瞬、暗い杜ごしに垣間見たような体験、ともいえるでしょうか。

いうまでもなく、死は誰にも訪れます。喩えていえば、それは一日の終わりに眠りにつくようなことでしょうか?

「あたかもよく熟れたオリーヴの実が、自分を産んだ地を讃めたたえ、自分をみのらせた樹に感謝をささげながら落ちて行くように。」

…次第に衰退に向かうローマ帝国を辛苦して支えた哲人皇帝、マルクス・アウレリウスは、死をこのように迎えるがよい、と誡めます(神谷美恵子訳『自省録』岩波文庫、4-48。写真はトルコの古代遺跡、エフェソスの博物館にある彼の胸像です)。

もし、死の彼方から、この世を見つめたら、どんな様子に見えるのでしょうか。その静けさの、彼方から。

歴史の風雪に耐えた古典は、時に、そんな視点をも感じさせてくれることがあるようです。そうした古典の紹介に、弊社は今年も精進します。引き続き、インド・チベット仏教の原典の翻訳の刊行にも努めて参ります。

変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

讃嘆の心(2012年12月15日)

今年も残すところ、わずかになりました。弊社も最初の出版から一ヶ月余り、おかげさまで各方面からご好評を頂いております。弊社も無事、スタートを切ることができました。著者、読者、流通関係など、関連各方面の方々に心よりお礼申し上げます。

さて、年末の晴れた青空のもと、澄んだ空気をほぉーっと吸ってみるのは、とても気持ちの良いものですね。そして、それは美しい言葉に触れた時も同じこと。どちらも“いのちの息吹き”に触れる瞬間です。

弊社で最初に出した3冊にも、実はそれぞれ、美しい「讃」が入っています。「讃」…サンスクリット語ではstotraなどといわれる、聖なるものを讃える詩(うた)ですね。仏教にもヒンドゥー教にもあります。

『入中論自註』の終章「仏地の功徳」は、「以下に仏地の功徳を少しだけ述べようと思う。そこで讃歎する方法で仏世尊について説こう」(弊社刊全訳p.309)と始まります。そして、そこで解説されるこの章の『本頌』を見ると、以下、仏に親しく「貴方(あなた)」と呼びかけて、その功徳を讃えていることがわかります。これは、インドの讃によくある表現です。

たとえば、アーリヤデーヴァの弟子ラーフラバドラの作になる「般若波羅蜜讃」では、悟りをもたらす空の智慧=般若波羅蜜を「仏の母(仏母 ぶつも)」と見て、やはり親しく「あなた」と呼びかけて讃えています。今、その一部を戸崎宏正先生訳で引用してみましょう。

…“あなたは、他のもののために身をささげる雄々しいものをみな、生み育てるやさしい母である。慈悲に満ち、世間の師である仏たちも、あなたの子供であるゆえに、あなたはあらゆるものの祖母である。幸あるものよ。”(『大乗仏典1 般若部経典』中央公論社、pp.77〜78)。

『入中論本頌』の「仏地の功徳」でも、12-40ではマーヤー夫人を母とし、その妹のプラジャーパティーを養母とした釈尊の生涯を踏まえて、般若波羅蜜を仏の母、慈悲を仏の乳母に喩え、仏は慈悲のゆえに救うべき衆生がいる限り、利他をなし続けると讃えられ、12-41では毒を飲んで苦しむわが子を見捨てる母親はいないように、仏も無明に苦しむ衆生を慈しまれると讃嘆します。

このあたりの『入中論』、仏の慈悲が持つ母性的ともいえる面が強く打ち出されていますが、これはあるいは、本書のテーマである空の智慧=般若波羅蜜が「仏母」とされることを踏まえた表現でしょうか。

それにしても、普通、第6章の哲学的議論が有名な『入中論』ですが、著者のチャンドラキールティ、なかなかの詩人ですね。この系統から、傑出した仏教詩人ともいえるシャーンティデーヴァが生まれたことも、頷けます。

また、弊社で同時刊行した『金剛頂大秘密瑜伽タントラ』『一切悪趣清浄儀軌』の巻末も、最後は密教の菩薩=金剛薩埵への「一百八名讃」で荘厳されています。これは密教の菩薩として、大日如来の救いの働きを体現する金剛薩埵を“様々な名前”で讃えたもの。それはまさしく、先に引用したラーフラバドラの讃にある「他のもののために身をささげる雄々しいもの」への、密教的な讃嘆です。『一切悪趣清浄儀軌』のブッダグヒヤ註(弊社の本に全訳を収録)では、その全体を詳しく註釈していますが、これもその重要性を意識してのことでしょう。

こうした「一百八名讃」は日本密教では声明(しょうみょう)として歌われます。これは、ほかならぬ金剛薩埵を讃えた「東方讃」(上から5つ目)を、ソウル風にアレンジしたもの。『初会金剛頂経』の「一百八名讃」にもとづくもので、「東方」は金剛界マンダラで金剛薩埵がいる方角です。悠々とした声明を、新鮮にアレンジしています。写真はネパールの仏教聖地、パルピンのヴァジュラヨーギニー寺院の外壁にある金剛薩埵像。

さらに、こうした“様々な名前”による讃嘆は、現在のヒンドゥー教でも盛んに唱えられています。その一例として「カーリーの千名讃」をご紹介しておきましょう。これは、かのラーマクリシュナが熱い信愛(バクティ)を捧げた女神ですね。

さて、ラーフラバドラの讃は、以下の言葉で結ばれます。

…“この世のだれが、あなたをたたえることができようか──無相無垢であり、いかなるものにも依存せず、あらゆることばの境を超えているあなたを。そうであるけれども、ほとんどたたえることもできないほどのあなたを、世のならいに従い、このようなことばを使って、讃嘆しようと望み、心やすらかである。”(前掲書p.79)

弊社の出版も、こんな風にできればいいですね。

“人となる道”、そして、インドへ!(2012年11月23日)

さて、しばらくダライ・ラマ法王関係の話題が続きますが、お許しのほど。

11月8日に行われた法王の横浜講演で『全訳 チャンドラキールティ 入中論』を販売し、私もそれを聞きに行ったことは前に書いた通りです。そこへ行くことになったのは、珍しいことに、実は普段、仏教にはあまり関心のない妻から誘われたからでしたが、彼女が弊社の本と並んで売られていた法王の『ダライ・ラマ 宗教を越えて』(三浦順子先生訳。サンガ、2012)を購入して熱心に読んでいるのを見て、私も読んでみました。

そこで説かれていたのは、タイトルにある通り、宗教の違いや有無を超えて、全人類に共通する普遍的な「倫理」の探求と、その実践方法です。法王はそれを「世俗の倫理(secular ethics)」と呼んでいますが、その根底にあるのは、人間として生きていく上で欠かすことができない「慈悲」「愛」「相互依存」といった事柄でした。

そこで興味深いのは、法王が用いたこの「世俗」という言葉が、西洋的背景のもとでは、やや宗教否定のニュアンスを以て受けとめられることもあるが、法王ご自身の意図はそうではなく、むしろ多様な立場を認めるインド的な寛容さを示すためであった、ということです(本書pp.28〜35)。法王も、この言葉にかなり違和感を感じる向きもあることを想定していることがわかりますが、実は、こうした発想は、古くから仏教にあるものでした。それを示す仏教語が「世間戒」で、その具体化が「十善」です。詳しくは大阪・法楽寺のサイトに譲りますが、これも人間として誰もが守るべき倫理とされます。そして、リンクのページにあるように、日本で幕末に戒律復興を志した慈雲尊者は、それを “人となる道” と呼んで、自らの布教の根幹としました。法王のおっしゃる「世俗の倫理」も、基本的にはそれと全く一致するものだと思います。

グローバル化した時代に応じた法王の卓見と共に、既に日本仏教に、それと同じ発想が生まれていたことは、すばらしいですね。たぶん、法王も日本人に対しては、ご自身の言葉を通じて、自国の仏教の伝統を再認識してもらいたいと願っておられるのではないでしょうか? そんな感じがします。

そして、こうした人類普遍の精神的価値の探求という点で、私は常々、法王とカトリックの第二バチカン公会議(1962〜65)の立場に深く通じ合うものを感じています。カトリックをはじめとして、一般にキリスト教では、かつては他の教派や宗教に対して、かなり閉鎖的でした。しかし現代カトリックにおいて、それを一新したのが、この第二バチカン公会議です。ちょうど、法王の亡命(1959)後の活躍が始まる時期と一致しているのも、何かの因縁でしょうか。

そして、日本ではカトリック作家・遠藤周作の晩年の代表作『深い河』(1993)を見ると、こうした現代カトリックの普遍的精神性の探究が見事に描き出されているのを感じます。そこではインドのガンジス河が生死すべてを包み込む、ある「大いなるもの」の象徴として現れます。そこで、ヒンドゥー・タントリズムの女神チャームンダーが「インドの母性」を表すものとして登場するのも、興味深いところです。

そういえば、弊社で刊行した『全訳 金剛頂大秘密瑜伽タントラ』の前編・第三章では、『初会金剛頂経』冒頭の「別序」に説かれる法身・大毘盧遮那(=大日如来)を解釈していますが、もしかしたら、これもその「大いなるもの」の一つの表現なのかもしれません。そこでは「無始無終の法界」すなわち永遠の真理を体現する大毘盧遮那の功徳が、様々なヒンドゥーの神々や、さらには輪廻に生きる者たちの名前さえ用いて、万華鏡のように説き明かされていきます。それは、まさに夜空に輝く無数の星を見上げるような、荘厳な描写です。

そして、その最後には、先のチャームンダーを思わせるような、インドの大地に生きる女神たちの姿も列挙されます。これは、現代のインド学的にいえば、こうしたインドの女神信仰を密教が取り込んだ姿ということになるのでしょうが、密教自身の立場からいえば、そうした「輪廻する大地の奥底」にまで、法身の救いの働きが及んでいく姿を表現したもの、ということになるのでしょう。これもまた、そうした普遍的精神性の、いかにも密教的な表現であるのかもしれません。

上の写真は、『金剛頂経』系密教から展開した後期密教における女神の代表的存在、ヴァジュラヨーギニー。事実上、「母なるブッダ」ともいえる存在です。チベットと並び、後期密教が今も息づく現代ネパールの絵です。

少なくとも「イメージ」としては、チャームンダーや『金剛頂大秘密瑜伽タントラ』に出てくる女神たちをも彷彿とさせるもの。……インドの大地に現れた「母たち」の姿です。

ダライ・ラマ法王の横浜講演と、『入中論』献呈(2012年11月13日)

木の葉も鮮やかに色づく季節。そんな晩秋の日本を訪れたダライ・ラマ法王が、到着翌日に丸一日かけて行われたのが、11月4日(日)の横浜講演でした。そこで、弊社の『全訳 チャンドラキールティ 入中論』を販売させて頂いたことは、前にご紹介した通りです。

私も講演に伺いましたが、過密なスケジュールの中とは思えない、リラックスして自由闊達、そして茶目っ気たっぷりのお姿には、本当に癒されました。お話の内容は、仏教に関するものでも、現代人のあり方に関するものでも、とても緻密な論理に貫かれているのですが、それが法王の笑いやちょっとした仕草で、ふぅーっと、力が抜けていきます。

それによって、法王のお話が、言葉によりながら言葉を超えた、さらに深いコミュニケーションへと透明になっていくような感じがします。法王の魅力と力は、そういった全身心(しんじん)が一体になったところ、密教でいう「身口意(しんくい)平等」にある、ともいえそうです。もしかしたら「加持」とは、そういったところに生まれるのでしょうか。そして、法王を慕って集まる多くの方々は、それを肌で感じ取って来られるのかもしれませんね。

『入中論』の方も「法王のお側で、結縁に」と知人が買ってくれたりして、高価な専門書にしてはまずまずの売れ行きだったようです。

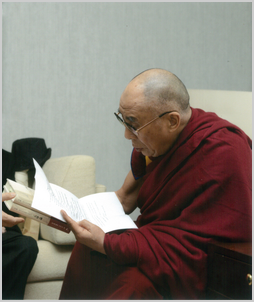

11月8日(木)には、そんな法王に『入中論』を献呈。謁見に立ち会う別の知人に取り次いでもらいました。常々「空」の理解の重要性を訴えておられる法王ですから、そのためのテキストとしてチベットで極めて重視される『入中論』が、初めて日本語で全訳されたと聞いたら、きっと喜んで下さると思ったのです。

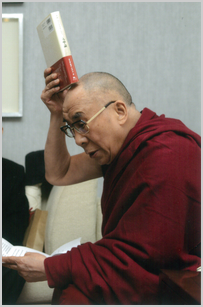

本についてご説明したチベット語の献辞を用意しましたが、知人によると、法王はそれを全部読んで下さったそうです(上の写真)。そして、最後に、『入中論』を頭の上に戴いて、深い敬意を示されました(下の写真)。法王にとって『入中論』が持つ意味を考えれば自然な行為なのでしょうが、それにしても、やはり驚きです。だって弊社のまさに最初の本、ですから。

そして、法王は「ウマ・ラ・ジュクパ(入中論)! ウマ・ラ・ジュクパ!」と連呼されて、「これは『般若心経』の空を理解する上で、最も大切なテキストだ」と力を込めて語られ、訳者などについて熱心に尋ねられたとのことです。

…法王の自由、敬虔、情熱。

弊社も、それに見習いながら、また一歩を進めていきたいと思います。

ダライ・ラマ法王来日(2012年10月5日)

きたる11月初めにダライ・ラマ法王が来日し、東京や沖縄を訪問されます。トップページの最新情報にも掲載したように、弊社でも『全訳 チャンドラキールティ 入中論』を11月4日(日)のパシフィコ横浜での講演で販売して頂けることになりました。これもひとえに関係の方々のご理解とご尽力の賜物と、心より感謝いたします。

それにしても弊社最初の新刊の一つを、さっそく法王の講演に置かせて頂けるのは、やはり嬉しいものですね。あたかも秋の稔りを告げる初穂を御宝前にお供えするように…。

さて、折に触れての法王の言葉を抜き出して、語録あるいはアンソロジーの形にした本もたくさん出ています。その中の一つ『抱くことば』(イースト・プレス、2006年)に「あわれみの種が育つには、それを意識という肥沃な土壌に植えつけて、愛で湿らせてやらなければなりません」(p.81)という言葉がありました。

これは『入中論』本頌の冒頭にある「慈悲こそ、仏という稔りの種。その稔りを育む水のように、慈悲を長く受け続けてこそ、その悟りが熟する」(大意)という言葉に、とても良く似た響きがあります。法王が直接、これを意識されたものかどうかはわかりませんが、いずれにせよ、法王に『入中論』と共通する精神が脈々と息づいていることがわかります。

そして、実は、日本密教でとても重視される『大日経疏』にも、これに良く似た一節があります。いわく、「仏は金剛手菩薩に “(仏の悟りの智慧は)悟りを求める心を原因とし、大いなるあわれみを根本とし、衆生を救う働きを究極とする” といわれた。それはあたかも、この世で種が大地や湿り気、暖かさや風などの条件を得て根を生やし、遂には実を結んで、それが究極とされるようなものである」(大意)と。

これは、『大日経』の核心とされる「三句の法門」(以上の “ ” 内)を説明したものですが、趣旨といい、喩えといい、法王や『入中論』の言葉にそっくりです。

この「三句の法門」は、チベットに仏教が伝来して間もなく、その地でインドの学僧カマラシーラが著した『修習次第』にも引用されているように、実は密教のみでなく、大乗仏教全体の核心ともいえるものです。そして、それと共通する精神が『入中論』にも流れている、ということでしょう。

…それが一人の「ひと」の姿として現れると、もしかしたら、あの、法王の笑顔になるのかもしれませんね。

愛と、喜び! ─「『金剛頂経』系密教 原典研究叢刊」によせて─(2012年9月29日)

昨夜は十三夜の月。書店回りの帰路、夜風に吹かれて千鳥ヶ淵のお堀端を歩いていたら、漆黒の木立の上の晴れた夜空に、すばらしい月影を仰ぐことができました。その静かな光と深い闇に、思わず身も心も吸い込まれそうな気がしたものです。

さて「月」で思い出すのは、やはり密教の『金剛頂経』の世界。そこに説かれる金剛界マンダラでは、諸尊はいずれも、澄み切った満月の中にイメージされます。そして、この月こそが衆生が本来持っている清らかな心、空なる心、光輝くような心のシンボルです。『金剛頂経』に説かれる金剛界マンダラのほとけたちは、ある時は勇ましい男性の姿をした十六大菩薩として、ある時は花や歌舞を捧げる美しい八供養女などとして現れます。いずれも、この衆生が本来持っている心から現れた、悟りの世界の姿です。

実はこの『金剛頂経』は単独の経典ではなく、膨大な経典群の総称です。中国にこの系統の密教を伝えた不空三蔵は『金剛頂経』には十八のセクション(会 え)があるとし、弘法大師空海にとってもそれが基本的な認識です。

その内、日本で一般にいう『金剛頂経』とは初会(最初のセクション)に当たる『真実摂経』。これに続いて、そこから展開した経典群が続き、中には真言宗で日頃読誦される『理趣経』(第六会)や、チベット仏教ゲルク派では最高の密教経典とされる『秘密集会タントラ』(第十五会)も含まれています。インド密教史の後半は、この十八会に含まれる…といっても、それほどの誇張ではないかもしれません。

この度、『入中論』と共に2点を刊行することになった「『金剛頂経』系密教 原典研究叢刊」は、こうした『金剛頂経』系の経典群についての学術的な和訳、または研究をご紹介するシリーズです。

その内、『全訳 金剛頂大秘密瑜伽タントラ』は不空が第二、三会の『金剛頂経』とする経典の本邦初の全訳。初会に続くその位置付けからも、『真実摂経』の理解にとっての重要性がうかがえます。『金剛頂経』系密教のみならず、密教全体の本質を知る上でも、必携の文献といえるでしょう。

また、『一切悪趣清浄儀軌の研究』は、インド・チベット密教における葬送儀礼で重視された経典についての、本邦初の本格的研究書です。そこに展開される、輪廻の苦しみにあえぐ衆生を救うための様々な方便は、まさに「金剛薩埵(=密教の菩薩)として生きるとは何か」という問いへの答えにほかなりません。後半に収録された、そのブッダグヒヤによる註釈も本邦初の全訳です。

本シリーズでは、これからも、こうした『金剛頂経』系密教の基本文献の紹介に努めていく予定です。

泥の中から清らかな蓮華が花開くように、煩悩に隠されていた衆生の本来清浄な心が、満月のように輝き出す。

そして、その心は愛となり、喜びとなって、果てしなく広がっていく。

…そんな『金剛頂経』系密教の奥深く、優しく、美しい世界を、緻密な原典研究の行間に感じ取って頂ければ幸いです。

新月を祀るがごとく ─『入中論』によせて─(2012年9月27日)

サイトを開いて3日ほど。たくさんの知人、友人のご紹介もあって、早くも来て下さった方が延べ200人を超えました。スタートしたばかりサイトですが、多くの方々に関心を持って頂いて、本当に心から感謝いたします。

で、やはりここで、11月初旬に弊社で刊行する本について触れておく必要もあるでしょう。そこで、今回は『入中論』について、ちょっとその「因縁」めいたお話を書かせて頂くことにします。

さて、『入中論』は、いわずと知れたインド大乗を代表する論書の一つ。チベット仏教にも絶大な影響を与えていることも周知の通りです。最近は、チベットに伝えられたサンスクリット原典も少しずつ明らかにされているようですが、久しく、チベット訳のみで知られる論書でした。それを近代世界に紹介したのが20世紀初めのベルギーのプサン。そして、それを承けて本格的な和訳研究に着手されたのが故笠松単伝先生です。著者チャンドラキールティ自身の「自註」について、笠松先生による冒頭部分の訳注も公刊されましたが、同先生が戦地に召集された結果、惜しくも中断されました。

その研究を、故中村元先生の勧めもあって受け継がれたのが、戦後日本を代表する龍樹研究者の一人である瓜生津隆真先生。そして、今回、弊社から刊行されるものは、こうした研究の経緯を踏まえつつ、瓜生津先生と中沢中先生との共訳として、底本となるチベット訳テキストの校訂から始めて、新たに全訳したものです(そのチベット訳テキストも、本書の刊行後に、資料・リンクで公開する予定です)。

『入中論』の冒頭には、「声聞・縁覚という聖者も仏あってこそ生まれる。仏も、それになろうとする菩薩あってこそ生まれる。菩薩も、衆生への悲(カルナー=あわれみ)あってこそ生まれる。それ故にまず、その悲を讃えよう!」との趣旨の記述があります。

そして、それを裏付ける経典として、『宝積経』「迦葉品」の印象的な一節が引用されます。その大意は「満月よりも、それを生み出す新月の方を、人々は恭しく祀る。そのように、仏を信じる者たちも、諸仏よりもまず、その因である諸菩薩を礼拝すべきだ。なぜなら、菩薩から仏が生まれ、その仏から声聞や縁覚が生まれるのだから」と。

「これあるが故に、かれあり」「これなきが故に、かれなし」は、釈尊が悟った縁起のエッセンスとして、いわゆる原始仏典に伝えられるものです。以上の『宝積経』のことばもまた、こうした縁起の理によって、大乗(=仏になる道、菩薩の道)の本質を語ったものといえるのかもしれません。すなわち「菩薩ある故に、仏あり」と。そして、その菩薩という因を「新月」という美しいイメージで喩えている訳でしょう。もし、仏になろうとの願いを起こせたならば、誰しも新月です。

「これあるが故に、かれあり」…全てには、本当に色々な因縁があるのでしょうね。本書も含めて。

【ごあいさつ】ポスト3.11に精神の自由を求めて(2012年9月24日)

春の夕闇が迫る東京、有楽町。

停電を恐れつつ、薄暗い映画館を早めに出て見たのは、バス停に並ぶスーツ姿のサラリーマンの長蛇の列。「どうしたのですか?」と訊くと、「いや、外房方面の列車が止まって、バスで帰るんですよ」との答え。

今や誰にとっても忘れることが出来ない、2011年3月11日の大震災からほど遠からぬある日の風景です。震災による停電に、交通機関の乱れ。不安が漂う街角でした。

その日に私が見てきたのは「アレクサンドリア」(原題は「Agora」=広場)。

監督はスペインの気鋭アレハンドロ・アメナーバル、主演はアカデミー賞女優レイチェル・ワイズ。4世紀、黄昏のローマ帝国で、最後の古代的理性をつらぬいて悲劇的な死を遂げた、実在の女性天文学者ヒュパティアを描いた作品です。思いがけない公開直後の大震災でした。

それにしても印象的だったのが、殺される前のヒュパテイアの「私は自由よ!」という台詞。社会全体の混乱の中で、精神の自由が次第に制約されていく古代末期、彼女はいわば、古代ギリシャ的理性の殉教者だったともいえそうです。

大震災と、それに続く原発事故をきっかけに、一気に吹き出した政治・経済の矛盾。もしかしたら、この震災は、戦後日本の終わりを告げる象徴的な出来事として、歴史に刻まれることになるのかもしれません。

どうしたことか、弊社は、そんな時期に出発することになりました。大きな時代の転換期です。問題は山積しています。誰もが実感していることです。

困難に打ち克つ最大の力。もしかすると、それは、困難に呑み込まれないことかもしれません。困難を、あえて遠くから眺めてみることです。そう、虹色に輝く夕焼けの大空を、心静かに見はるかすように。彼方に心を解き放つように。自由に。

大きな転換期であればこそ、弊社は、あえて時代から距離を置きます。そして、歴史の風雪に磨き上げられてきた英知に目を向けます。

こんな地味で、反時代的な弊社の試みも、ひとえに皆さまのご理解とお力添えがあってこそです。

今後とも厚いご支援のほど、謹んでお願い申し上げます。

なお、本コーナーは弊社のブログ的なページとして、随時、近況をお伝えさせて頂きます。

こちらの方もよろしくお願いいたします。