バックナンバー(2015)

編集室から

チベットの技、和のセンス ─日本人タンカ絵師・飯野博昭氏の個展に寄せて─ (2015年11月13日)

空気も次第に冷え込む中、木の葉も色付き始めました。今年も残り少なくなりましたが、前回お知らせしたように、弊社も来年の新刊の準備を鋭意、進めているところです。

そんな多忙な晩秋ですが、その合間に、日本人タンカ絵師・飯野博昭氏の個展を拝見することができました。その作品は、チベットの伝統を緻密に踏襲すると共に、随所に日本人ならではの繊細な感性も窺われて、実にユニークな、見応えのあるものです。そこで、今回はその個展をご紹介してみましょう。

まず、その個展は「飯野博昭 チベット仏画展 2015 九品仏」で、一昨日から12月13日まで、東京・世田谷のTobarier Gallery(世田谷区奥沢6-13-9-102 TEL.03-3702-7325)で開催されています(月・火休み。12~18:00、最終日は17:00まで)。場所は東急大井町線の九品仏駅で下車して、改札を出て向かって右に歩いて数分、古い静かな商店街の一角です。写真は個展会場の一角ですが、このようにシンプルで現代的な空間に、色鮮やかで、しかも実に繊細な作品の数々が掛けられています(なお、以下の写真は飯野氏の許可を得て撮影し、掲載したものです)。

飯野氏については、弊社設立以来、執筆者としてもお世話になっている知人から紹介され、個展初日の一昨日も、その知人と一緒に訪ねました。もちろん作品を見て、飯野氏からも色々とお話を聞いて楽しい一時を過ごしました。ただ、その作品から深い印象を受けた私は、どうしてもそれが忘れられず、昨日、もう一度、一人で訪ねてみたのです。

飯野氏については、こちらのホームページに詳しいですが、カトマンズに住むチベット人絵師からタンカの描き方を学んだそうです。子供の頃から絵は描いていたそうですが、特に美大などを出ることもなく、ただ、ヨーロッパ旅行中にたまたま出会ったタンカに深く惹かれ、「自分もぜひ、描いてみたい」と一念発起して、ネパールに向かったとのこと。お会いしてみると、なかなかお洒落な、物腰の柔らかな方です。

「インドやネパールで“チベット”を学んだ!」というと、とかく「野性的な雰囲気」をイメージすることもありますが、およそ、それとはかけ離れた雰囲気に、かえって、深い印象を受けました。

そんな飯野氏の人柄を反映してか、作品の方も、実にユニークです。もちろん、基本的には、チベットの伝統的な画法を踏まえているのですが(その忠実さは、先のように「緻密」とさえ、言えるものです)、色彩の配合や、山水や花鳥などの副次的モティーフの描写は驚くほどシャープで、繊細です。そこには、やはり、何か日本的なセンスが「きらり」と輝いているようです。

私自身、以前からチベット美術史には大きな関心を寄せ、欧米などで多く出版されている図録類もたくさん集めて見ていましたが、そうした経験からいっても、飯野氏のタンカは「極めて優れた独創性」を持っているように感じました。

それでは、具体的な作品をいくつか、見てみることにしましょう。

まず、左上の写真は持金剛ですが、一見してわかる通り、その姿は忠実に伝統を踏まえたものです。ただ、ここで印象的なのは、バックの抜けるような青空で、これは日本画の群青を用いたものだそうです。また、上方の雲や下方の供物も、この作品が小品であることを考えれば「細密画的」といえるほど精緻に描かれています。これに、青い本尊の御体を中心として、衣や蓮弁の赤や緑、光背の精緻な金線が効果的に映えて、実に独特な「鮮やかさ」を生み出しています。

また、右上の写真は弁才天ですが、全体を「パステル調」ともいえる柔らかく、明るい色調でまとめつつ、周囲に豊かな山水や花鳥を描き込んでいます。その描写の見事さは、右の写真のように部分図にすると、一層はっきりします。ゆったりと波打つ水面に様々な宝が浮かび、花々が豊かに咲きほこるその描写は、息を呑むばかりです。

ところで、こうした色鮮やかで精緻な花鳥の描写は、どこか、日本の江戸時代の大画家である葛飾北斎や伊藤若冲の作品を思わせるところもあるようです。私が、そのことを飯野氏にお話したところ、実は飯野氏も、その二人の作品が大好きとのことでした。そんな「和のセンス」を「チベットの技術」と調和させた飯野氏のタンカは、まさしく「独自の美の世界」を開きつつあるようです。

そして、そうした方向性を「大胆に」提示しているのが、左の写真の天高く飛翔する鳳凰です(この作品は個展に出ていないので、写真は飯野氏に提供して頂きました)。タンカの技法で創作的に描いたものですが、チベット絵画の伝統に、北斎や若冲の「息吹き」が蘇ってきたか…と感じさせる、「新鮮さ」に満ちた作品です。

明治時代の大画家・横山大観は、日本画の伝統に西洋絵画の技法を加味して、新境地を開きました。そして、その画風は、岡倉天心とタゴールとの交友、そして、天心門下の大観などの渡印を背景として、インド・ベンガル派の絵画に影響を与えました(詳しくは、こちらをご覧下さい)。飯野氏の作品を見ていると、もしかしたら、こうした交流は、現代の日本画とチベット絵画にも可能なのかもしれない…とさえ、思えてきます。

ある人の依頼により、タンカの技法で天照大神(アマテラスオオミカミ)を描いた、という飯野氏(この作品も個展には出ていません)。その写真を拝見すると(今、手許にその写真がないので、掲載できないのが残念ですが)、それは仏教の護法尊となったチベット土着の女神たちのようであると同時に、中世日本の神仏習合に基づく「垂迹画」の世界をも思わせます。また「女神」というだけあって、より大地的でもあり、またタントリックな雰囲気も感じます。つきつめれば、結局、ユングのいう「グレート・マザー」(チベット語でいえば「ユム・チェンモ」です)の領域にも触れることになるのかもしれません。「全く新しい」、それでいて、やはり「アジア的な」宗教絵画の夜明けさえ、予感できそうです。

「気鋭」としての飯野氏が、「タンカ絵師」としてだけでなく、「一人の画家」として、こうした新たな世界を、これから、次々と開いていってくれることを、心から期待したいと思います。

なお、今回の個展では、タンカの技法で小さな絵を描いてみるワークショップも開催されます(要予約。会期中の木〜日曜日に①13:00〜14:30、②15:00〜16:30で、それぞれ定員3名。1枚制作につき2,160円)。写真は、一昨日のその様子です。

これから1ヶ月ほど続く個展が、稔り豊かなものであることを願っています。

懺悔と、情熱と ─ある古代シリアの修道者をめぐって─ (2015年10月12日)

10月も半ば、時に雨の日をはさみながらも、秋晴れの日の青空は抜けるような爽やかさです。多忙に紛れて、このコーナーの更新もすっかりご無沙汰してしまい、申し訳ございませんでした。

現在、弊社でも来年の春から初夏にかけて数冊、またインド・チベット仏教の「古典」の和訳研究を刊行すべく、鋭意、その準備に当たっているところです。いずれ、その詳細をお伝えできると思いますので、今しばらく、お待ち下さい。

さて、現在、いわゆる「シリア難民」が世界的な問題として浮上しています。これは、実はシリアに限らず、中東・北アフリカ各地の人々も含むのですが、いずれにせよ、イラク戦争、そして「アラブの春」以降に流動化した地域から、多くの人々が難を逃れて、ヨーロッパを目指しています。これは、ほとんど、世界史において何度か繰り返された「民族大移動」に比べられる出来事かもしれません。

難民の子供たちの悲惨な姿がメディアで報じられるなど(たとえば、こちら)、世界的な注目を集めています。一昨年の春、私もエルサレムを訪れ、このコーナーでもそこにあるシリア教会の様子をご紹介しましたが(2013年4月5日の記事)、シリアでも少数派のその苦境は、思い半ばに過ぎるものがあります。

ただ、現在、そうした悲惨な状況がクローズアップされるシリアですが、実は、そこには、豊かな「精神文化の伝統」があります。特に、そのキリスト教には、ほとんど仏教を思わせるような雰囲気があるようです。その中で、以上の記事ではシリアのイサクについて触れましたが、今回は、もう一人のシリアを代表する修道者エフレムについてご紹介してみましょう(右の写真は、ブルガリアのボヤナ教会の13世紀の壁画に描かれたエフレムで、世界遺産に認定されています。その深い表情は、東西の宗教美術における「修行者の肖像」としても、屈指のものといえるかもしれません)。

エフレムについては、こちらに詳しいですが、4世紀頃の、キリスト教でもかなり古い時代の聖者で、仏教でいえば無着や世親と同時代です。その真摯な修道の姿は、東方正教会で唱えられる「シリアの聖エフレムの祝文(祈祷文)」によって、偲ぶことができます。今、リンク先にある日本正教会の文語訳から、以下、わかりやく口語で意訳してみましょう。

“主、わがいのちを司る方よ。私から怠惰と、煩いと、慢心と、無駄話の心を取り去って下さい。純潔と、謙遜と、忍耐と、愛の心を、あなたに従う私にお与え下さい。ああ、主、王よ。私に自分の罪を見つめ、他の人々の過ちを非難しないことをお与え下さい。あなたは、永遠に、ほめたたえられるべき方である故に。”

…チベット仏教に親しい方ならすぐにお気づきかと思いますが、ほとんど、シャーンティデーヴァの『入菩提行論』を思わせる「響き」です。また、チベット密教で懺悔(さんげ)の真言として常用される「金剛薩埵の百字真言」にも、近い趣旨です。以上のリンク先の冒頭にあるように、この「祝文」は、正教会では「痛悔(懺悔)」の祈祷として大切にされているとのことです。「真摯な修道者(修行者)の心」は、東西を越えて、それほど変わらないのかもしれません。

一方、エフレムは、優れた宗教詩人としても知られています。特に、聖母(正教会では「生神女=神の母」)マリアを歌った、美しく、情熱的な讃歌は有名です。そのマリア信仰によって、カトリック教会でもエフレムは「教会博士」、つまり、教義の根本を明らかにした聖者として重視されています。今、カトリックのデルコル神父などの訳になる、その一節を引用します(〔〕内は引用元、( )内は私の補足です)。

“火の車(高位の天使ケルビム)は、おそれおののきなから、王(主)をはこぶのに、マリアの弱いひざは〔火である〕主を支えても、決してやきつくされることはありません。火のようにかがやく、天の使いたちでさえ、おそれおののきながら、主をささえているのに、このダヴィドの娘(マリア)は、ご胎内にやどる主(イエス)を、信頼ぶかく、ささえています。”

(聖エフレム著、デルコル神父・江藤きみえ訳『聖母讃歌』愛心館、1993、pp.151)

…その畏怖と慈愛が「不二」となった絢爛たる風光は、どこか、仏教やヒンドゥーのタントラにおける女神たち(前回の記事で触れたヴァジュラヨーギニーは、その仏教における代表)の姿をも思わせるようです。また、ここでは「火」のイメージが強調されているのも特徴的です。

マリアと「火」といえば、「旧約聖書」でモーゼがシナイ山で見たという「燃える柴」が、マリアの「処女懐胎」の象徴とされていることも思い出されます。上の写真は、それを表現したシナイ山の修道院(こちらも世界遺産です)に伝わるイコン。マリアと幼子イエスの前に、「燃える柴」が赤い枝のように描かれています(Icons from Sinai, 2006, pl.56の一部)。

インドやチベットの密教では「三律儀」がいわれます。外面では原始仏教の戒律に身を正しつつ、内面は大乗の菩薩戒によって大悲に生き、秘密には三昧耶戒のもとに甚深なる道である密教を修する…ということです。その歴史的な初出は、恐らく、弊社で全訳を刊行した『金剛頂大秘密瑜伽タントラ』かもしれません。

シリアのエフレムでも、「祝文」の深い懺悔と、「マリア讃歌」における愛と情熱は、どこか、この「三律儀」の精神性を思わせるようです。

今、とかく悲惨な面ばかりが強調されるシリアですが、こうした「深い精神文化」の歴史を持っていることを、どこか、心の片隅に置いておいて頂ければ幸いです。あの「雪山(せっせん)の国」チベットのように。

“苦を飲みほす女神” ─ネパールと東京の聖地にて─ (2015年5月31日)

早くも初夏、緑まぶしい季節ですね。

3月末に刊行した弊社の新刊2点も、取次からそれぞれ追加注文も来るなど、おかげさまで、まずまずの滑り出しのようです。

前回の記事(4月7日)ではネパール密教のチャルヤ・ヌリテャ(修行舞。以下「チャルヤ」と略)のイベントについてご紹介しましたが、その後、かの地では大地震が起こりました。そうしたら、東京付近でも地震。さすがに、やや不安な気持にもなりますが、天災は人間の力ではどうすることもできません。ただ、心を引き締めて、なすべきことをなして行くしかないのでしょう。

前回、ご紹介したネパール舞踊家の岡本有子先生も、ネパール支援のためのライブなど、色々と努力されているそうです(詳しくは、こちらをご覧下さい)。また、岡本先生からお聞きしたところでは、プラジュワール師は、来春も来日して、チャルヤ普及のために各地を回られるとのこと。お二人の活動はNHKでも紹介されましたが、その動画はこちらで見ることができます。日本語での紹介は極めて珍しいものですので、関心のある方はぜひご覧下さい。もし機会があれば、弊社も出版を通して、ネパールのお役に立ちたいものです。

さて、そうした中で、今回は以前、訪れたネパール密教の聖地サクーの思い出と、最近、ふと、それに近い「空気」を感じた東京のある聖地について書かせて頂きます。

まず、サクーはカトマンズの東にある古い街ですが、街を見下ろす小高い丘の上にあるヴァジュラヨーギニー(金剛瑜伽女)の寺院で有名です。私は、弊社を設立した2011年の夏の終わりに訪ねました。カトマンズの雑踏を抜けて、車でおよそ2時間ほどでしょうか、くねくね曲がった田舎道を行くと、その市街に辿り着きます。サクーもカトマンズの旧市街と同じく、4、5階もあるような古色蒼然とした煉瓦造りの建物が密集しています。写真は、その中心にある大木を囲む一画。緑豊かな田園地帯の中に、こうした街並が忽然と現れるのは少し不思議な感じもしますが、その背景には、ヴァジュラヨーギニー寺院の存在と共に、古来、チベットとの交易の中継地点として栄えたという事情があるのでしょう。

その市街を通り抜けると、道は再び田舎道となり、細い山道を登ってヴァジュラヨーギニー寺院へ。正式な参道は、麓からの長い石段を徒歩で登りますが、今回は車で裏側に回り、そこから境内へ入りました。緑豊かな木立に包まれた境内は、日本の山寺や神社のような雰囲気で、とてもすがすがしく、親しみを感じます。

左の写真は、その中心にあるヴァジュラヨーギニーを祀ったお堂の正面入口の上にある精緻な彫刻。中央はヴァジュラヨーギニーですが、通常とは異なった、この地独特の姿です。その上の小さな坐像は、中央が金剛薩埵、向かって左が持金剛、右が大日如来です。写真には写っていませんが、その左右には、さらに阿閦・宝生・阿弥陀・不空成就の四如来が並びます。全ての根源となる本初仏(アーディ・ブッダ)を金剛薩埵と持金剛の2つの姿で現し、それに密教の体系を示す五仏(パンチャ・ブッダ)を加えたものなのでしょう。そうした構図の中心に、この街の女神ヴァジュラヨーギニーが大きく表現されています。

また、右の写真は、同じお堂の裏側の壁に描かれたヴァジュラヨーギニー。こちらは、インドやチベットでも良く見られる通常の姿ですね。少し違う点はありますが、先の新刊『ガナチャクラと金剛乗』のカバーの絵とも良く似ています。

この寺院には、同じ女神を信仰するチベット人もよくお参りに来るそうです。私も、この2つのヴァジュラヨーギニーを表したお堂の前で、以前、チャンパ・リンポチェ(今年1月1日の記事をご参照下さい)から授かった、そのお勤めをさせて頂きました。

下の写真は、寺院のある丘から眺めたサクーの里。緑豊かな、とても美しい場所です。恐らく、ヴァジュラヨーギニーの眼には、この里が、あたかもわが子が眠る揺りかごのように映っていることでしょう。

地震後、岡本先生はネパールの状況を確かめるために現地へ入りましたが、帰国後、お聞きしたところでは、サクーも寺院は大丈夫だったものの、街は大破したそうです。その様子は、かつてのサクーの動画(こちら)と、地震後の被害を紹介した動画(こちら)を比べても分かります。とても悲しいことです。

ところで、地震の多い日本でも、首都を直撃した点では、やはり関東大震災(1923)を忘れることができません。特に、当時、木造家屋が密集していた東京の下町では大規模な火災が発生し、多くの人々が犠牲になりました。東京大空襲(1945)も、アメリカがその被害状況を研究して立てた作戦だったといわれています。東京の空襲については、下町出身の母が、私が子供の頃、あたかも子守唄のように「空襲の時、赤ちゃんだった自分を祖母が背負って逃げた」と話していた記憶から、強く心に刻み込まれています。戦後70年の今年ですが、こうした記憶は、未来のために、必ず、次の世代に伝えて行かなければなりません。

そのせっかく生きのびた母も若死して、30年近くになりました。本当に、人のいのちとは、はかないものです。

そんなこともあって、私の人生も半ばを過ぎた最近になって、いつしか下町の散策が何よりもの楽しみとなりました。その時、出会ったのが吉原弁財天です。

吉原についてはご存知の通りですが、浅草の北、そこから白髭橋をわたって隅田川を越えれば、永井荷風の名作『濹東綺譚』の舞台の東向島(旧・玉ノ井)へと至ります。歩くのにやや身構えることもある吉原ですが、その西はずれの、こんもりと緑が茂った一画が吉原弁財天。昔、ここにあった弁天池に、関東大震災の時、火災を避けようとして多くの遊女や客が逃げ込んで溺死し、実に500人近い死者が出たそうです。こうした悲劇の舞台ですが、現在は人々の善意によって美しく整備され、上の写真のように、祠の壁には芸大生によって明るい壁画も描かれています。また、下の写真は、震災による死者の慰霊のために1926年に建立された観音像。大きく、とても立派なものです。

実は昨日も吉原弁財天を訪れ、写真もその時に撮りました。そこで改めて心に残ったのは、そこに漂う、何ともいえない、すがすがしく、優しい「空気」です。そして、ふと、感じました。「ああ、これはサクーの寺院で感じたものに、どこか似ている」と。しかし、こんな重い歴史を背負った場所なのに、なぜ?

そうしたら、不思議にも、その「答え」を与えてくれるような本に出会いました。作家・家田荘子氏の『女霊』(リヨン社、2006)です。境内の掲示に導かれて、吉原弁財天を管理する吉原神社で手に入れましたが、窓口の女性が、心を込めた様子で本書について説明してくれたのも印象的でした。ちなみに、こちらのamazonのレビューも秀逸です。

本書の著者は、かの有名な映画シリーズ「極道の妻たち」の原作者なのだそうです。ただ、そうした方面に疎い私は、この本を手にしてから、そのことも著者の名と共に知りました。それはともかく、著者は、人生で苦境にあった時、ふとしたきっかけから「行」に入り、やがて高野山真言宗の僧籍を得て、吉原弁財天で毎月、供養の勤行をされるようになったそうです。そして、それを生涯の務めとしたい、とのこと。本書には、次のような言葉があります。

「行をして、結果やご利益がすぐに出ないのは、実は『続ける』という大事な意味が隠されているからではないかと、最近、私には思えてきた。結果が出ていたら、私の行は終わってしまっていたはずだから。」(p.47)

…確かに、これは本当に「行」を続けた人でしか語れない言葉です。

ヴァジュラヨーギニーは、一般に、髑髏の盃から赤々とした血を呑む、恐ろしい姿で表現されます。しかし、その血は、実は「四魔などの血」、つまり、端的にいえば「衆生の苦しみの源になるもの全て」にほかなりません。ヴァジュラヨーギニーは、その全てを飲みほしてしまう、というのです。それは、まさに、「苦を抜き、楽を与える」仏・菩薩の「行」です。

自ら「裏世界を取材して本を書いた」(本書の帯)と語る著者が、密教僧として、吉原弁財天で無念の死を遂げた人々を供養する「行」を続けられる姿も、どこか、ヴァジュラヨーギニーに通じるのかもしれません。

人生の後半を迎えつつ、私自身も、ただの「知識」や「形」ではない、衆生の「苦に寄り添う」本物の心の通った「行(チャルヤー)」に僅かでも近づきたいものだ…との思いを熱くしたことでした。

花祭りとネワール密教 ─チャルヤ・ヌリテャの日本紹介に寄せて― (2015年4月7日)

桜の花も満開になりました。春本番ですね。

3月末に刊行した新刊2点も、幸い、予想よりはやや多めの注文を取次から頂くことができました。弊社ホームページのアクセスを見ても、たくさんの方々から注目して頂いているようです。いずれも専門的な本ですが、それぞれの分野に関心のある方々には貴重な内容かと思います。今後とも、よろしくお願い申し上げます。

さて、折しも釈尊の誕生を祝う「花祭り」の季節。ちょうどそれに合わせるように、ネワール密教が伝えるチャルヤ・ヌリテャ(「修行舞」の意味。以下「チャルヤ」と略)を紹介するワークショップが始まり、4月いっぱいをかけて日本各地を巡回します(右の写真は、チャルヤの金剛薩埵を、今回、来日したプラジュワール師が舞う様子)。私も、新刊が出た後の寸暇を縫って、4月3〜5日に名古屋で行われたイベントに参加してきました。

日本でチャルヤに接する機会は極めて少なく、また、重要な部分で、今回の弊社の新刊と重なる要素もあるようです。そこで、以下に、その様子をご紹介してみましょう。

まず、ネワール族とは、ネパールのカトマンズ盆地に古くから住む民族ですが、彼らが伝える仏教は、「ヴァジュラヤーナ(金剛乗)」といわれるように、密教色が濃厚な大乗仏教です。儀礼では今なおサンスクリット語を使用し、多くの大乗仏典のサンスクリット原典も彼らによって伝えられました。チャルヤ・ヌリテャは、その最上位の僧侶カーストであるヴァジュラチャルヤ(金剛阿闍梨)の間に伝えられた舞踊で、本来は「見せるため」の芸能ではなく、その名のように「自身の修行のため」に舞う、いわば「全身を使った瑜伽行」ともいうべきものです。

今回、来日したのは、プラジュワール・ラトナ・ヴァジュラチャルヤ師。在家密教行者の家系といえますが、同師の父の故ラトナ・カジ師は、日本のネワール密教研究にも大いに協力されて、研究者の間では著名な方です。

プラジュワール師は「ダンス・マンダル」というグループを結成し、世界へのチャルヤの普及に尽力されています(こちらは、そのグループが作成したチャルヤ概説の動画)。そして、今回、師を招聘したのは、最晩年のラトナ・カジ師に師事された、ネパール舞踊家の岡本有子先生。岡本先生も、天台宗の古刹・七沢観音寺(厚木市)に「ネパール密教チャルヤ・ヌリテャ日本事務局」を置いて、日本でのチャルヤ普及を目指しています。今回のワークショップのスケジュールも、事務局のfacebookページ(以上の事務局名をクリックすると開きます)に案内が出ていますので、関心のある方はご覧になってみて下さい。

次に、私が参加したイベントですが、まず、会場の曹洞宗・徳林寺(名古屋市天白区)も実にユニークで、魅力的なお寺でした。名古屋の東の丘陵地帯にありますが、周囲がすっかり開発されて住宅地になっている中で、お寺の周りだけ、美しい雑木林が残っています。市営地下鉄・相生山駅から徒歩10分くらいですが、境内へ上る木立の道に桜が散り、そこに朝日が射す時など、さながら浄土です(上の写真)。そこを進むと、チベットでいうタルチョ(様々な色の小旗)がひらめく境内へ(下の写真)。

ご住職の高岡秀暢師も、若き日に悩みを抱えている中で、ネワール密教と出会って仏教のあり方に目覚め、以来、広く寺を開いて、人々の集う「共同体」の場とする活動を続けて来られたそうです。4月5日に本堂で行われた「花祭り国際法要」も、サンスクリットで『般若心経』を読んだ後に、中国人、ベトナム人の僧侶の読経、そしてプラジュワール師のチャルヤの奉納と多彩です。境内には有志の方々の出店も出て、堂内も参詣者で溢れかえっていました。

本堂中央の誕生仏を安置した壇(右の写真)は、多くの花々と灯明で飾られていますが、これもネパールに倣ったものだそうです。その姿からは、チベットで灌頂を授ける時の荘厳されたマンダラ壇や、それと同じ意味を持つ日本密教の「大壇」を連想します。これは、「釈尊誕生マンダラ」ともいえるのかもしれませんね。

「国際法要」前の4日には、この壇の前で、プラジュワール師を導師として、ネワール密教の「グルマンダラ・プージャ(師マンダラ供養)」が行われ、私も参列させて頂きました。自身と仏を象徴する米粉を固めた供物(チベットのトルマのようなもの)に、花、水、香、灯明、食物、衣などを次々と捧げていくもので、これによって、自身を浄化し、仏の加護を得ることができるといわれます。

左の写真は、私が捧げた供物の、プージャが終わった後の様子ですが、このように、美しく、各種の供物が飾り付けられたような姿になります。グルマンダラ・プージャは、ネワール密教の全てのプージャの前に、必ず行われるものだそうです。

3〜5日には毎日、プラジュワール師によるチャルヤのワークショップが行われました。いずれも2時間で、前半はレクチャー、後半は実践です。最初のお話では、

「人間の苦しみは、いずれも自分の心が作り出したもので、対象自体の側にあるのではない。全てを真実のもとに平等に見ることができれば、私たちはそうした迷いを離れることができる。チャルヤの目的は、身・口・意を整えることによって、そうした境地に到達し、さらに、このようにして得た安らぎを衆生に与えることだ」

という趣旨のことが、形を変えて、繰り返し語られたようです。その利他心の強調には、高岡住職も大変、感銘を受けておられました。確かに、「智慧と慈悲」を基調とした、ダライ・ラマ14世の説法などにも通じる、極めて格調の高い大乗仏教の教えです。

それに続く実践は、毎回、手足の準備運動に始まって、基本動作に入り、最後に「帰依の舞」を舞うというのが、ほぼ共通する順序です。そこでは、常に

「意味を理解して。また体の動きと反応をよく観察して」

と注意されますが、恐らくこれは、初期仏教以来、仏道修行で重視される「憶念と正智」に相当するのでしょう。「憶念と正智」は、弊社の新刊『菩提道灯論』でも「三昧の前提となる戒」に関連して言及されます(p.112)。また、現在、広く知られるようになった上座部仏教の「ヴィッパサナー(観)」とも共通する部分があります。チャルヤの奥には、確かに、仏教の実践の巨大な伝統があるように感じました。

そして、最後の5日には、法要後に、プラジュワール師と岡本先生、およびお弟子さんの女性によるチャルヤの奉納舞がありました。最初は、先に写真を出したプラジュワール師の金剛薩埵。これは静かで、優雅な舞です。

そして、ここに写真を出したものについて、順に触れていくと、まずは同師が舞ったヴァジュラヴァーラーヒー(右上の写真)。後期密教の母タントラを代表する本尊チャクラサンヴァラの明妃で、弊社の新刊『ガナチャクラと金剛乗』のカバーを飾った金剛瑜伽女も、その別の姿です。忿怒形の女尊であるダーキニー(もしくはヨーギニー)の舞にふさわしく、激しく足を踏み降ろしたり、跳躍したりと、力強い動きが心に迫ります。ここでは、男性が女尊の姿で舞っている訳ですが、実際に見ると、女性の姿でありながら、通常の人間の性別を超えたような「スケールの大きさ」が感じられて、独自の深い味わいを感じました。

次は、プラジュワール師と岡本先生による不空成就如来と、その明妃とされるターラーの舞(右下の写真)。これも、先の金剛薩埵に通じる静かな舞ですが、男女ペアなだけあって、その優雅さはいっそう際立っています。

その次は、プラジュワール師のマハーカーラ(左の写真)。これは日本でいう「大黒天」ですが、ここでは密教の護法尊としての忿怒形です。このように仮面を付け、激しく身震いして跳躍し、時に叫び声もあげる、迫力に満ちた舞でした。

そして、最後は、マハーカーラの舞の後に、その仏画の前で、仮面を取って、岡本先生の通訳で挨拶するプラジュワール師(右下の写真)。さすがに、激しい動きで、汗が滲み出ていました。

「マハーカーラは、姿は怖いですが、心は慈悲の菩薩です。危険に近づく子供を叱る親のようなものです」

…そこでのお話です。

チャルヤの起源について、ネパールの伝承では「六千年前、湖だったカトマンズを文殊が陸地にした時、文殊自身が最初のものを作った」とされているそうです。一方、「ラトナ・カジ師がインドの密教文献を調べたところ、そこにも類似のものが出てくることがわかった」ともいわれます。

後者についていえば、弊社の新刊『ガナチャクラと金剛乗』末尾に収録される「プトゥンの聚輪儀軌『大楽遊戯』」にも「金剛歌と舞踏の供養」として(p.406以下)、各種のタントラに説かれる歌舞を詳説しています。14世紀チベットの大学僧による、ラトナ・カジ師の先駆となる業績といえるのかもしれません。ガナチャクラ(聚輪)の儀礼は、ネワール密教儀礼の基本文献である『クリヤー・サングラハ』にも説かれています。

ネワール密教で重視されるタントラのほとんどは、インド後期密教で流布したものと同じです。ですから、あくまでも私見ですが、チャルヤに、インド後期密教における歌舞の伝統が流れ込んでいる可能性は、やはり高いのではないかと思います。それと、ネパール独自の要素をどのように区別していくかは、今後の研究課題なのでしょう。

そうした中で、思いがけないところに、チャルヤに類する古い記述がありますので、最後に、それをご紹介しておきます。8世紀に唐で活躍した密教僧・不空(アモーガヴァジュラ)の『十八会指帰』の第九会は、母タントラの源流となる『サマーヨーガ・タントラ』についての記述と見られていますが、そこに

「五部中に歌讃・舞儀するを説く」

とあります。つまり、「密教の五仏の部族において、歌舞することを説く」ということです。『サマーヨーガ・タントラ』はガナチャクラを説く最初期の文献とされますから、以上の記述は、恐らく、そこにおける歌舞を指すものと思われます。

不空は、「真言八祖」に数えられるインド系の血を引く密教僧です。そして、『十八会指帰』は、空海が唐から持ち帰った「三十帖策子」(国宝。仁和寺蔵)に、空海自筆の写本が含まれています。その空海の文字の奥に、ガナチャクラの歌舞を見通し、さらにそこからチャルヤに思いを馳せる…そんなことからも、また、密教の美しく、遙かな世界を感じ取ることができるのかもしれませんね。

今月いっぱい続く、チャルヤ紹介のイベントが、稔り多いものであることを願っています。

「危機の時代」の仏教 ─次回の新刊2点に寄せて─ (2015年2月13日)

寒さの中にも、春の気配が感じられる季節です。すっかりお待たせしてしまいましたが、このサイトのトップページにアップしたように、弊社でもようやく次回の新刊をご紹介できるようになりました。

ご覧になって頂ければおわかりのように、望月海慧先生の『全訳 アティシャ 菩提道灯論』と、静春樹先生の『ガナチャクラと金剛乗』の2点です。前者は11世紀にチベットを訪れたインドの高僧アティシャ(ディーパンカラシュリージュニャーナ)の主著を、その自註やチベットを代表する註釈・科文と共に全訳したもの、後者はインド後期密教における集団的修法儀礼「ガナチャクラ」(聚輪、チベット語で「ツォクキコルロ」。また、「上師供養」として知られる法要も、その伝統を引くもの)の詳細な検討を通して、インド仏教史の「再構築」を目指した意欲作です。

両者が扱うテーマは、以前にこのコーナーで触れたように(2014年10月30日)、歴史的にいえば、インド仏教史の掉尾を飾るパーラ朝(8〜12世紀)の仏教です。これは、インド北部をほぼ統一したグプタ朝(4〜6世紀)が崩壊した後の、群雄割拠の時代です。インド史における「初期中世」に相当しますが、ヨーロッパや日本の「初期中世」と同じく、古代の統一政権が解体する中で、諸勢力の抗争と共に封建制が進み、そして、新たな宗教が登場してくる激動の時代です。

その新たな宗教とは、ヨーロッパではキリスト教、日本ではいわゆる「鎌倉新仏教」と旧来の仏教の刷新運動でした。そして、インドではグプタ朝に確立したヒンドゥー教のさらなる強化と、それに対抗する仏教側の反応、ということができるでしょう。

これは、政治・社会・宗教の全てにわたる大変動の、まさに「危機の時代」です。こうした時代を人はどのように捉え、どのように思索し、どのような救いを求めたのか? …こうした「問い」は、様々な矛盾が噴出しつつある現代を生きる私たちにも、決して無縁なものではないように思います。

さて、以上のような時代の「危機意識」は、ヨーロッパでは、「永遠の都」ローマの異民族による陥落を機に著されたアウグスティヌスの『神の国』に顕著に表れています(写真はイタリア・ルネッサンスの巨匠ボッティチェルリが描いたアウグスティヌス)。また、日本では、平安中期から深刻に実感されるようになった「末法」をめぐる、仏教者の様々な対応(肯定・否定いずれにしても)に、それを見ることができるでしょう。では、インド仏教ではどうだったのか? …これは、かなり重要な「問い」であるはずですが、不思議なことに、これまでの仏教学で「正面から」論じられることは、その重要性の割には、比較的、少なかったように思います。

その理由には色々なことが考えられるでしょう。ただ、西洋近代の仏教研究では、以上のようなインド後期仏教について、中観・唯識や論理学などの学問的な発展については大きく注目する一方で、(少なくとも外見上は)ヒンドゥー・タントリズムに極めて近接した様相を見せる後期密教としての実践的な側面については「仏教の堕落」として批判的に見る風潮が長く続き、それが日本の仏教学にも影響したことは否定できません。もちろん、羽田野伯猷先生などのインド・チベットの仏教文献に精通した研究者には、後期密教の「宗教的意義」について的確な理解をされた方もいましたが、それは全体の中では少数派でした(羽田野先生の場合には、文献に加えて、チベットでダライ・ラマ13世の薫陶を受けて帰った多田等観師の影響も大きいはずです)。

しかし、今は状況が違います。インド後期仏教を直接に継承し、今なおその生きた「法灯」を伝えるチベット人仏教徒が、世界各地を訪れるようになりました。彼らが伝えた、以前なら見るのも困難だった貴重な文献の数々も容易に見られるようになりました。そして、何よりも、その「法を生きる姿」が、ダライ・ラマ14世を始めとする高僧や一般信者によって親しく知られるようになり、その「法」は現代社会を生きる一般の人々にとっても、大切な「心の糧」となりつつあります。

今回、弊社で刊行する2点も、こうした状況において、チベット人が伝えた文献に基づきつつ、インド後期仏教の「宗教的意義」を、それぞれの角度から明らかにしたものともいえるでしょう。

その内、『ガナチャクラと金剛乗』では、インド後期仏教の実践的側面を代表する後期密教(無上瑜伽タントラ、金剛乗)に、儀礼研究の面からアプローチします。それは、以上に触れたように、少なくとも外見上は、ヒンドゥー・タントリズム、特にシヴァ派のそれに極めて近い様相を見せています。本書のカバーにそのネパールの仏画を用いた金剛瑜伽女(ヴァジュラヨーギニー)は、後期密教の代表的な女尊ですが、それも「その姿」だけを見れば、シヴァ派の「畏るべき女神たち」とそっくりです(こちらは、それを代表するカーリーの「千名讃」。このコーナーでも2012年12月15日にご紹介したことがあります)。

しかし、それでも、後期密教は「仏教」です。そして、それを証(あかし)するものこそが、そこに流れる釈尊以来の仏教の核心である「智慧と慈悲」(大乗仏教の言葉でいえば「般若・方便の双運」)と、その社会的表現としての「反カースト」の平等観です。本書においても、後期密教における「双運一元論」と「反カースト」が繰り返し強調される所以です。以上のような金剛瑜伽女の姿も、そうした仏法をシヴァ派の神々に理解させるために、仏が取った姿である…とするのが、後期密教自身の理解です。

そして、この「智慧と慈悲」の精神こそが、アティシャの『菩提道灯論』の核心である、といっても過言ではないかもしれません。弊社訳書の前半に収録されたその自註『菩提道灯論細疏』で、

「方便を離れた智慧は束縛である。智慧を離れた方便も束縛である」(『維摩経』など)

「一切智のこの智慧は、大悲の根本から生じ、菩提心の原因をもち、方便により究極に至ったものである」(『大日経』)

という日本仏教でも名高い言葉に触れつつ、それを強調する通りです(写真はアティシャが『菩提道灯論』を著述した西チベット・トリン寺の壁画。恐らく『金剛頂経』系の金剛嬉女〔菩薩〕と思われ、アティシャと同時代、11世紀頃のカシュミールの影響を受けた作品です。出典は、西蔵自治区文物管理局編『托林寺』中国大百科全書出版社、2001。なお、弊社の『菩提道灯論』訳書のカバーの写真もトリン寺の仏塔で、修復はあるものの、原型はアティシャの時代に遡るものでしょう)。

「初期中世」という「危機の時代」に、インド仏教は、その「大地に根ざした」信仰の姿を取りました。しかも、それを通して伝えようとしたものは、結局、釈尊以来の「智慧と慈悲」のただ一点、だったように思います。この「智慧と慈悲」こそは、以前、このコーナーで触れたように(2013年5月12日)、アールヤデーヴァのいう、

「仏教の本質は、不害と、自性空なる涅槃との二つのみ」(『四百論』、大意)

にほかなりません。こうした仏教の精神(ダルマ)が、かの金剛瑜伽女のような姿を取って顕れたのも、弊社訳書の後半に収録されるパンチェン・ラマ1世(追贈を含めれば4世)の註釈に引用される『現観荘厳論』の以下の言葉、

「智慧により存在にとどまらず、悲心により寂静にとどまらない」

「そのように輪廻が存在する限り、〔法身の〕業は相続を中断しないと認められる」

にあるような「無住処涅槃」「法身の〔衆生済度の〕働き」の一つの「成就の姿」、なのでしょう。日本仏教に親しい表現でいえば、『法華経』の「久遠実成」、空海の「法身説法」、親鸞の「法身の光輪」といった言葉も、結局、同じことを指すものと思います。

最後に、こちらは、ネパールの伝統仏教(金剛乗)が伝える金剛瑜伽女の舞い。その仏教が今なおサンスクリット語を用いるように、その舞踊もとてもインド的ですね。かつて、インドの「ガナチャクラ」で舞われ、歌われた情景を彷彿とさせるものです。

伝統と現代 ─齋藤保高先生の『ツォンカパのチベット密教』に寄せて─ (2015年1月1日)

また、新しい年を迎えました。こちらの元日は今一つさえない空模様ですが、いつものように静かな正月の風景です。

「年年歳歳花相似たり、歳歳年年人同じからず」(唐・劉希夷)…花はまだしばらく先とはいえ、変わらぬ季節の移り行きの中にも、無常は争えません。昨年末頃からようやく広く自覚されるようになった景気の悪化も気になりますが、ともあれ、まずは心を定めて、それぞれの道を精進するのが肝要なのでしょう。今年も、よろしくお願い申し上げます。

さて、弊社の次の新刊2点も、追い込みに入っています。先にお知らせしたように、今回はいずれもインド仏教史の掉尾を飾る、パーラ朝の仏教に関する内容です。2月にはこのサイトでもご案内できるかと思いますので、今しばらく、お待ち下さい。

その代わりに、という訳でもありませんが、今回は、齋藤保高先生の『ツォンカパのチベット仏教』(大蔵出版、2013)について、やや詳しく、ご紹介させて頂きます。齋藤先生のご本は、いずれ弊社からも刊行させて頂く予定ですので、その準備にもなるでしょうから。

本書は一作年末の刊行後、すぐにご恵贈頂きましたが、一見して「チベット仏教の生きた伝統」と「文献学的な配慮」を兼ね備えた優れた内容であることがわかりました。このコーナーでも、昨年7月13日の記事で触れたことがあります。

ただ、多忙に加えて、ツォンカパの『ガクリム(真言道次第論)』については、以前、最初から瑜伽タントラまでは高田仁覚先生の和訳(『インド・チベット真言密教の研究』密教学術振興会、1978)、その後の無上瑜伽タントラについては法尊師の漢訳(『密宗道次第広論』新文豊出版公司、1999)で一応、読んではいましたので、通読するのが遅れてしまったのです(なお、『ガクリム』のまとまった和訳としては、他に無上瑜伽冒頭のマンダラ建立次第などの部分が、北村太道先生とツルティム・ケサン先生の『秘密道次第大論(上)』永田文昌堂、2012として刊行されています)。

しかし、昨年末に少し時間が取れたので、ようやくその機会に読了し、印象も新たになりました。そして、本書を読まれる方々にも、何かの参考になるか、と思われる点もいくつかありましたので、それをここで書かせて頂きましょう。

まず、本書の内容は、サブタイトルに「『真言道次第広論』全十四品解説と、第十二品「生起次第」和訳」とある通りですが、さらに言えば、冒頭に、その前提となる一般大乗仏教の枠組みについて概説しています。インド・チベットでは一般大乗を「波羅蜜乗」、密教(特に、瑜伽タントラ以上)を「金剛乗」としますが、修行の形は異なるとはいえ、いずれも自利利他のために仏陀の悟りを求める大乗仏教であることは変わりません。『ガクリム』の序論でもこのことが強調されていますが、本書ではそれを敷衍して第1章の全体をそれに当てたのは、ツォンカパの意図をよく汲みとったものといえるでしょう。

第2章は『ガクリム』全体の要約・解説、第3章は「生起次第」を詳説した第十二品の和訳です。第十二品を和訳した理由は、本書の「序文」では、無上瑜伽の修行の中心となる「二次第」の中でも、灌頂を受けた後にすぐに修行できる内容だから、とされています(pp.8〜9)。

ただし、本書の「見所」は、以上のような本文だけでなく、実は、その詳細を極めた註にもあります。

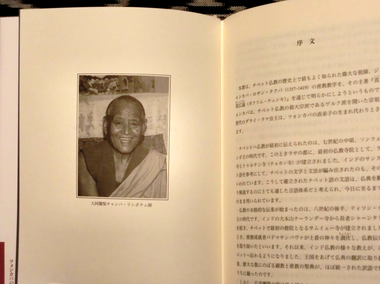

まず、そこでは、ツォンカパの他の密教に関係する著作や、その伝統を現代に伝えるゲルク派の高僧方の伝授によって、本文の内容を補っています。こうした知見は、一朝一夕に得ることができるものではありません。やはりこれは、齋藤先生が、チベット仏教普及協会の運営と、インドに復興されたチベット仏教寺院での学びを通して「肌で」感じ取られた、長年の経験があってのことでしょう。写真は、巻頭に掲げられたチャンパ・リンポチェの写真。リンポチェは、齋藤先生にとって最も有縁の「師」です。「チャンパ」とは「慈しみの人」で、弥勒菩薩のチベット名と同じですね(漢訳でも「慈氏」と訳されることがあります)。リンポチェは東日本大震災の直後に遷化されましたが、私もお目にかかったことがあります。まさしく「大慈菩薩」といった雰囲気の、悠揚迫らぬ雰囲気の方でした。

また、それと共に、本書では『ガクリム』に引用された膨大な経軌の出典を、チベット大蔵経によって示し、場合によってはその内容に言及していることも貴重です。これはインド密教を「近代仏教学」的な立場から研究する場合にも、貴重な情報源になるはずです。現代日本にチベット仏教の「生きた伝統」が広まり始めてから、既にかなりの年月が流れました。そうした中で、チベット仏教の側でも、齋藤先生や、弊社から訳書を刊行されている中沢中先生などのように、こうした「文献学的手続き」への配慮を以て著述される方々が現れつつあることは、実に意義深いことだと思います。なぜなら、「文献学」は「近代仏教学」の中心的な方法ですが、それによって、全ての議論の前提となる「基礎的な情報」を、「誰にでもわかる形で」提示することができるからです。

思えば、西洋で古代以来、こうした「文献学」の方法に「磨き」がかけられたのも、キリスト教信仰の基本となる『聖書』を正確に理解するため、というのが最大の理由であったといえる面もあります。

また、「文献学」の伝統から生まれた学問としては「解釈学」もあります。これは「テキストの〈意味〉を理解する方法を自覚的に考察すること」ともいえますが、その背景にも、西洋における古代以来の『聖書』解釈の伝統があります。

そして、良く知られているように、「解釈学」からは、現代にはディルタイ、ハイデガー(写真はWikipediaより)、ガダマーなどの多様な哲学的展開がありました。これらの学問的潮流が、再び聖書学、神学に影響を与えていたのも、若い日をキリスト教系大学の哲学科で過ごした私にとっては、なつかしい思い出です。

そして、今回の齋藤先生のご本にも、もちろん意識してではありませんが、こうした「解釈学」的な視点が示されています。すなわち、本書の「序文」には、タントラを釈尊の直説とし、『中論』の著者としてのナーガールジュナを密教の祖師とする「伝統教学」と、それを認めない「近代仏教学」的な見方とを比較して、「どちらが正しいのか」を性急に判断するというよりは、「それぞれの立ち位置による、見え方の違い」として冷静かつ分析的に検討を加え、本書の内容は「伝統教学としての客観性は保持している」とされています(p.10)。これは、まさしく「解釈学」的な姿勢といえるものです。

密教と共に、中観や仏教論理学で鍛えられた齋藤先生の「明晰な思考」が、期せずして「西洋二千年以上の学問的伝統の帰結」に近いものとなったようです。「解釈学」の立場を徹底すると、例えばハイデガーのように、「非実在論」的な方向に、自ずから展開していく面もあるのかもしれません。これに近いことは、弊社の『極楽誓願註』解説の註N1(p.322〜323)で中沢中先生も指摘されています。

なお、本書の内容としての「密教」についていえば、やはり、それを「大乗仏教の枠組みの中で」理解するのが、ツォンカパの意図するところであるはずです。この点については、先に触れたように、まずは本書の第1章が正面から扱っています。また、第2・3章でも心して読めば、随所にその要点が示されていることがわかるでしょう。本書の中心的テーマである「生起次第」については、第2章で、後に和訳が出る第十二品冒頭の「所断を識別把握してそれを遮断する理趣」を解説した部分(pp.100〜111)が、『ガクリム』の内容に詳しい説明を補って、とても有益です。

「密教」といえば、しばしば、作法や観想などの「細部」に眼が行く傾向もあるようです。しかし、ツォンカパは、その本質的な「大乗仏教としての意味」を理解しながら修行することを「一番、大切なこと」として、強く求めているように思います。

最後になってしまいましたが、本書が意図する「ツォンカパの伝統に基づく密教の実践」という立場からは、実はこれが「最も大切な視点」なのかもしれません。

ともあれ、本コーナーで昨年1月4日に書いたように、弊社では「仏教人文主義」を目指しています。その意味で、以上のように「生きた伝統」と「文献学」とが交叉し、そこに「解釈学」的な成果が生まれていくような展開を、今後とも、強く期待しています。

弊社も、それを支えるような出版を続けるべく、今年も精進したいと思います。