バックナンバー(2019~2021)

編集室から

伝統の力 ─『チベット密教儀礼の研究』『チベット建国説話と観自在信仰』 に寄せて─ (2021年4月16日)

早くも若葉の季節となりました。

桜といい若葉といい、季節の移り行きは以前より半月近く早まった印象です。私を含む昭和生まれの世代と、若い人々とでは、だんだんと季節感の違いも生じてくるのかもしれませんね。

今回は、3月末に刊行した2点の新刊をご紹介したいと思いますが、その前に、2月末に刊行した拙著『虚空の歌』について、各方面の知人から頂いた感想のいくつかをご紹介させて頂きます。

「正直な感想は、わたしにもこのような本が書ければよいのに、というものでした。」

……これは、ある仏教学の長老が、文献学に偏る仏教学の現状への懸念と共に、おっしゃった言葉です。

「懐かしいというのか、時間が止まったようでした。」「拝見しながら、宗教的感性ということを思いました。宗教的な感受性の豊かさのなせる業です。」「こういう人と、自分は、若いころ、話をしていたのか。そんなことが不思議に感じられます。」

……これは、私が若い頃、キリスト教神学やハイデガーの実存哲学などに傾倒していた時にお世話になった、哲学が専門で、クリスチャンの先輩の言葉です。

「「虚空の歌」という題名はとても興味深いタイトルだと思いました。虚空に鳴る歌は無常ですが、虚空に行き渡る歌は遍満していますので。」

……これは私と同世代の、アビダルマ研究者の言葉です。「分析」を旨とする専門分野にかかわらず、思いがけず「直観」的な理解を頂き、深い感銘を受けました。

「まだ、少ししか読んでいませんが、どうしてでしょう、感激して涙が出てしまいます。」「ずっと手元において、ときおり迷った時に、この宝物を開くと思います。」

……これは、私より少し年下の、センス豊かな女流画家から頂いた言葉です。

前回、このコーナーでも書きましたように、本書はかなり個性的で、難解とも言える内容かと思っておりましたので、献本も少なめにしかしませんでしたが、それでも、多くの方々から暖かな、そして、それぞれに個性的な理解を頂くことができたのは、本当に思いがけないことでした。

しかし考えてみれば、結局、本書のような「文学的形式」の書物は、たとえ専門的知識がなくても、「感性」さえあれば、それぞれに豊かな理解が可能なのでしょう。テクニカルタームがちりばめられた研究書とは別の「言葉の力」を、改めて感じた次第です。

さて、それでは本題に入って、まず『チベット密教儀礼の研究』は、著者の北村太道先生の、長年にわたる現地調査の成果の集大成です。

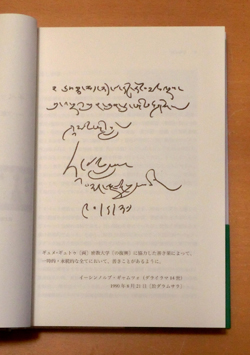

北村先生は1970年代の末に、当時、外国人に解放されたばかりのラダックを手始めに、チベット仏教各派の寺院における密教儀礼の調査を続け、特に、ゲルク派密教の本山であるギュメ寺・ギュトゥ寺については、そのインドにおける復興のために多大の貢献をされました。その経緯については、本書の「はしがき」と、巻頭に掲げたダライ・ラマ14世自筆の言葉(下の写真)にある通りです。

調査の方法は、現地での修法を記録すると共に、その典拠となる儀軌を和訳して、両者を比較・検討するものですが、「目次」に示したように広汎な範囲に及び、今後、これだけの調査を行うのは、事実上、無理かもしれません。それが可能になったのも、ひとえに、北村先生の真摯な求道的姿勢と、おおらかなお人柄に、チベットの僧侶方が深い信頼を寄せてくれたからだと思います。その意味で、本書はアカデミックな「研究書」であるばかりでなく、北村先生ご自身の「求法記」であり、またチベット僧との「交流の記録」でもあります。

玄奘の『大唐西域記』や、義浄の『南海寄帰内法伝』、さらには空海の『御請来目録』など、古来、各地の僧によって求法記が著されてきましたが、本書も、現代におけるそうした書物として読んで頂ければ、その真価が発揮されると思います。

日本密教の儀礼に関しては、戦前、高野山の栂尾祥雲先生が著された『秘密事相の研究』が、伝統的な相承に近代仏教学の手法も加えて、一つの「古典」となりました。今回の北村先生の本は、それから八十年余りを経て、ようやく出ることになったチベット密教の「秘密事相」についての総合的な研究書と言うことができるでしょう。

次に、『チベット建国説話と観自在信仰』ですが、これはチベット由来の埋蔵経(テルマ)である『マニ・カンブン』についての、わが国で初めての本格的研究書です。

『マニ・カンブン』は、ちょうどわが国の聖徳太子のように「観音の化身」として信仰を集める古代の聖王ソンツェン・ガンポの「遺言」として著されたもので、12世紀以降、段階的に成立した(伝統的な信仰で言えば「発掘」された)ものです。その内容は、観音の利他行に基づくチベット建国の物語である「偉大なる歴史章」を始め、説話・教義・儀礼など多岐にわたりますが、本書は同章を中心に、『マニ・カンブン』の解明を目指したものです。

その内容は、埋蔵経だけあってニンマ派色が濃厚で、また、それと密接な関連を持ちつつ展開したカギュ派とも接点があります。具体的に言えば、マハームドラー・ゾクチェン・大中観の「三つの大いなる教え」(チェンポ・スム)を説き、また、それを成就する「易行」として、観音の六字真言「オーム・マニ・パドメー・フーム」念誦による極楽往生と五無間業の滅を強調します。さらに、本書に和訳とテキストを収録した「偉大なる歴史章」には、チベット人の起源として有名な猿王(観音の化身)と岩魔女の夫婦の物語も出てきますが、本書に収録した和訳は童話のように優しい文体で、この古譚の味わいをよく伝えています。

なお、本書の特色として、著者の槇殿伴子先生がネパールのニンマ派・カギュ派寺院で、その伝統教学を親しく学ばれた経験から執筆されていることも忘れてはなりません。それによって、『マニ・カンブン』が伝承されてきた宗教世界への「内面的な理解」に基づく考察がなされているからです。その成果は、特に「はじめに」において、両派の伝承した如来蔵思想の立場からチベット仏教思想史を展望した中に、『マニ・カンブン』を位置づける試みに遺憾なく現れています。これまでのわが国では、チベット仏教思想史は、いずれかと言えば、後伝期の学問仏教の基礎を築いたサンプ寺や、それを継承したサキャ派・ゲルク派を中心に語られることが多かったようですが、本書によって「もう一つの流れ」を知ることができるはずです。

今回、ご紹介した2点の新刊に共通しているのは、いずれもチベット仏教の「伝統の力」に親しく触れた上で、執筆されていることです(拙著『虚空の歌』も、ある意味ではそうかもしれません)。

それが、文献理解にも、ある種の「活気」をもたらしているようです。ここから、冒頭に触れた「文献学への偏向」を乗り越える「仏教学の新たな可能性」を汲みとることもできるのでしょう。

分析と詩想 ─『中観五蘊論』『虚空の歌』に寄せて─ (2021年3月10日)

ひな祭りも過ぎて、早咲きの桜も開き始めました。もう春ですね。

新型コロナウイルスの流行による二度目の「緊急事態宣言」も東京周辺以外では解除されましたが、宣言中も、昨年春の最初のこの宣言の時よりは人々も落ち着きを取り戻し、一年を経て「コロナとの付き合い方」を学んだように見えるのは、頼もしいことです。

新型コロナについては、元々は自然の奥深くにあったウイルスが、急速な開発によっていきなり人間界に流出したもの、とする見方もありますが、いずれにせよ、ウイルスとは、ある意味では「自然そのもの」。明日に10年目を迎える、あの東日本大震災などの天災と同じく、人間の力で「ゼロ」にできるようなものではありません。

……そこで出会う「人間を超えた力」を、どう見るか? 古人なら、仏教では「縁起の理法」、キリスト教などの一神教では「神の摂理」などとして、いずれにしても「人間の小ささを顧み、慢心と我執を戒める出来事」として受け取ったはずです。巷(ちまた)では「コロナに打ち勝つ」「ゼロ・コロナ」などの言葉も出回っていますが、まずは何より「見る目さえあれば、コロナを通して見えてくるはずの、人間を超えた大いなるもの」に思いを馳せることが大切なのかもしれません。

さて、今回は、2月末に刊行に刊行した2点の新刊をご紹介しましょう。今回は、ちょっと、面白いまでに対照的なものが並びました。

その内、まず『中観五蘊論』は、『中論』註釈書『プラサンナパダー』や『入中論』の著者として名高いチャンドラキールティ(6 〜7 世紀)が、部派仏教の「アビダルマ(存在の分析)」を「五蘊」を中心に要約しつつ、自身の「空の思想」からコメントを加えた論書の、わが国で初めての全訳です。

内容は、基本的に『倶舎論』などの説一切有部の教学に基づく比較的短篇の「アビダルマ綱要書」ですが、随所に中観派の見解を交えています。特に「慧の心所」(p.72〜)の箇所では、かなり長さで中観的な議論を展開していますが、その唯識派を対論者として想定し、論破しようとする内容は、『入中論』第6章と共通し、いかにもチャンドラキールティらしいものです。「結偈」(p.123)に、

「五蘊の正しい意味を要約して解説するこの論書は、努力をしないこの世間の者達の利益のために、チャンドラキールティによって造られた。」

とあるように、短く、簡明な解説によって、中観派といえども「仏教の基礎学」として踏まえておくべきアビダルマと、中観的な空の思想のエッセンスを理解することができる、「入門的な小論(prakaraṇa)」として著された好著と言えます。

また、本書の特色として特筆されるのは、注や索引における詳細な原語・原文の同定です。特に、現在、チベット訳でしか全体が残されていない『中観五蘊論』のサンスクリット原文を、『倶舎論』の並行箇所や、インド後期大乗仏教の顕密にわたる巨匠として名高いアバヤーカラグプタ(11〜12世紀)の顕教面での主著『牟尼意趣荘厳』における引用から回収し、その原文と和訳を注記しているのは大きな特色です。また、注では、それ以外のアビダルマ論書との比較・検討も詳しく行っています。

このように、本書は、初学者には「アビダルマと中観を同時に学べる入門書」となると同時に、研究者には詳細な最新情報を提供するものとして、いずれにも役立つ一冊となりました。まさに「しっかりとした文献学の基礎に基づく翻訳」のお手本のような形で、訳者の横山剛先生の努力に、深い敬意を払いたいと思います。

次に、もう1冊は『虚空の歌』。実はこれは拙著なのですが、ここ10年にわたって書きためた詩文を集め、最後に、私なりの宗教哲学的な言語論(中観─密教的なものであると同時に、キリスト教神秘主義にも通じる立場)と、弊社を営む中での感慨を交えつつ、それらを解説したものです。

詩文の表現は、一見「仏教」をテーマとしたとは思えないほどに幅広く、奔放で、そこに秘かに「顕密の教え」を含意していますので、ある意味では、かなり難解かもしれません。ですから、もし最初に手に取って頂いた場合には、最後の解説(「遁世から祈りへ」)から読んで頂けると、少しはわかりやすくなるかと思います。研究書でしたら、一昨年に弊社から刊行した拙著『密教美術形成史の研究』でもそうしているように、こうした「総論」は巻頭に置くのが常ですが、「詩文集」の本書では、そうするとかえって余韻を損ない、味気なくしてしまいますので、敢えて巻末に置くことにしました。

また、本書のテーマは、「般若波羅蜜(空の智慧)」を体現する、ある密教の女神を、人生の万象を以て憶念し、讃えることです。以前に見た、バロック芸術華やかなりし頃の17世紀フランスの詩人にして剣豪、シラノ・デ・ベルジュラックを描いた映画で、主人公の彼が「詩人はいつも空想の恋人に手紙を書いているのだ!」というセリフがありましたが、それに倣って言えば、さしずめ本書は「ただ “心にのみ” 現れたその女神への手紙の数々」なのかもしれません。

いずれにせよ、あまり詳しくご紹介すると、かえって味わいも薄れるかもしれませんので、詳しくは、実際に手に取ってご覧頂ければ幸いです。

ともあれ、今回は「(存在の)分析」と「(唯心の女神への)詩想」という好対照の2点となりましたが、それぞれに、何か読者のお役に立つところがあればと願っております。

ナーランダーの栄光 ─『大日経広釈』によせて─ (2020年3月24日)

そろそろ桜の花も開き始めて、いよいよ春本番です。世間は新型コロナ・ウイルスの蔓延で騒然としていますが、いずれにせよ、気を抜かず、さりとて、慌て過ぎることもなく、冷静に、乗り越える努力をしたいものです。

いわゆる原始経典の「箭経(ぜんきょう)」にも、仏法を知る者は、苦しみを受けても、それから取り乱して、さらに苦しみを増す「第二の矢」を受けることがない……と説かれるように(パーリ『相応部』36-6 / 漢訳『雑阿含経』17-15)。

現在、ウイルス感染の中心は中国からイタリアに移り、そこでは、日常生活や経済活動を含む幅広い面で、打撃を受けています。しかし、イタリアといえば「愛と歌の国」。中世後期に襲いかかったペスト(黒死病)の最中でも、それから待避して街を離れた男女が、暇つぶしに語り合う……という設定のもとに、当時の文人・ボッカチオ(14世紀、右の写真)は、世に比類ない「愛の物語集」の傑作『デカメロン(十日物語)』を著しました。何とも、たくましいことですね!

……ヴィラーガ(離欲)を説く原始経典に、ラーガ(欲)の中でも人間にとって最も身近なカーマ(愛)を語る『デカメロン』とは、何とも対照的ですが、ある意味では、いずれも「第二の矢」を受けないための善巧方便、といえるのかもしれません。

原始仏教の寂静、大乗の大悲と共に、密教(金剛乗)の大欲の世界にも心をよせつつ、好対照の「方便」として、ここに両方を取り上げた次第です。

ともあれ、世界の人々の努力(精進)により、何とか、この難局を乗り切っていきたいものです。そのためのエール(応援歌)として、『デカメロン』にテーマを取ったオペレッタ、その名も『ボッカチオ』(スッペ作曲)より、大正ロマンは浅草オペラ華やかなりし頃に一世を風靡した名曲「恋はやさし」の歌声を、リンクしておきましょう(曲のタイトルをクリックして下さい)。

さて、時勢に引きずられて、少し前置きが長くなりましたが、前回に引き続き、今回は2月末の新刊二点の内、もう一つの『大日経広釈』をご紹介しましょう。

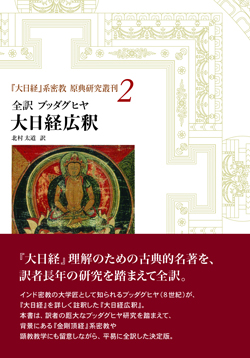

本書は、『大日経』の全体を、インド密教の大家として名高いブッダグヒヤ(8世紀)が詳しく、逐語的に註釈したものです。密教経典一般と同じく『大日経』の本文も、多くの偈頌からなることは前回に触れた通りですが、それだけに、その記述は簡潔に凝縮され、それだけを読んで、意味を理解するのは容易ではありません。そこで、信頼できる註釈書が必要になってくるのですが、『大日経広釈』は、漢訳『大日経疏』と共に、『大日経』理解のためには欠かせない註釈書です。

前者の著者ブッダグヒヤ、後者を口述した善無畏(シュバカラシンハ)のいずれもが、インド大乗・密教の中心地として名高いナーランダー出身であるのも興味深い点です。

ここで、両註釈書の内容についていえば、『大日経』そのものが空観を強調して説かれているため、いずれも思想的には、やはり中観的傾向が顕著です。ただし、それを説くに当たって、『大日経疏』では、龍樹作と伝える漢訳『大智度論』を引用することが多いのに対して、『大日経広釈』では、中観を基本としつつも、唯識や、場合によっては仏教論理学をも交えた、いわゆる「瑜伽行中観派」の立場が顕著です。

『大智度論』が善無畏の時代のインドで知られていたとは考えにくいので、『大日経疏』での引用は、師の口述を文章にまとめた、中国人弟子の一行による補足と見るべきでしょう。しかし、この作業によって、当時の中国仏教界にあって、非常に理解されやすいものに仕上がったことは確かです。空海などによって体系化された日本密教の教学が、その基礎となる顕教にも目配りした、しっかりとしたものになったのも、一つには『大日経疏』のおかげともいえるでしょう。

一方『大日経広釈』の立場は、同時代にナーランダーで活躍し、チベットに入ったシヤーンタラクシタやカマラシーラと共通するものですが、日本はもとより、中観といえば帰謬派が有力な現在のチベット仏教でも、やや馴染みがないものかもしれません。特に、研究領域(専門)の分化が著しい近代仏教学の世界では、顕密の教学を通して見ることは、かえって難しくなっている傾向もあります。従って、日本でも馴染み深い『大日経』の註釈書として、『大日経広釈』の和訳は一見、容易に見えますが、実は、かなり難しい部分もあるようです。

こうした状況の中で、今回、弊社で刊行した『大日経広釈』の和訳では、そこに出てくる顕教教学の術語(「世間の言説」「施設」「円成実」「効果的作用」「量」など)は、中観・唯識・仏教論理学など各分野で定着した訳語に統一しました。従って、今までの『大日経広釈』の諸訳に比べて、ブッダグヒヤの背景にある「当時の顕教教学」がかなり明瞭に浮かび上がってきたはずです。これは、本書の大きな特色です。

また、もう一つ、本書の特色として挙げておきたいのは、著者ブッダグヒヤの「密教の実践者としての眼差し」が随所に現れていることです。

例えば「持明禁戒品」の註釈では、そこに説かれる密教独自の禁戒としての「明咒の律儀」について、それは空観を踏まえて、本尊を明瞭に観想することであるとした上で、

「要略すれば、心に常に等至すべきであり、本尊の身そのものが未だ意に堅固に顕現されていなければ、ただ真言と印を加えることと、その本尊であるものが我れである、というふうに思念するのみによっては明咒の律儀に入れない、ということであり、それは明咒の律儀に一致しない身を実行することである。」(p.313)

と述べています。結局、これは本尊の身を明瞭に顕現する三昧に入れなければ、たとえ作法として印・真言を結誦し、また、いわゆる「本尊の慢」としての信解をしただけでは、本当の意味での「明咒の律儀」は達成されておらず、同品で続いて述べられる悉地も得ることはできない……ということです。日本密教であれ、チベット密教であれ、多少なりとも「密教の行」(特に、観想・観法)をしたことのある方なら、これが「いかに難しいこと」であるかは、実感としておわかり頂けることでしょう。

ただ、反対にいえば、もしそれが実現できれば、たとえ作法としては簡潔を極めた「阿字観」であっても、まさしくブッダグヒヤのいう意味での「菩提心修習」となり、漢訳『菩提心論』にいうように、まさに、それによって「菩薩の初地に入る」こともできる訳です。

このように『大日経広釈』から見えてくるのは、まさしく「顕密のエッセンスを自在に使いこなす」ナーランダーの大学匠にして、大成就者たるブッダグヒヤの姿です。

今回の訳では、訳者・北村太道先生の半世紀余りに及ぶブッダグヒヤ研究の成果を踏まえて、それをできるだけ平易な訳文で伝えると共に、「索引」でも、そうした本書の特色が明瞭に現れるように工夫しました。

……本書を通して、ブッダグヒヤと善無畏を生んだ「ナーランダーの栄光」に想いを馳せて頂ければ幸いです。

法身の光へ! ─『大日経』によせて─ (2020年1月26日)

正月を迎えたと思ったら、早くも1月も終わりに近づきました。厳しい寒さの中にも、だんだんと日が延びて、少しずつ春が近づいてきているのが感じられます。

今回は、2月末刊行予定の新刊2点の内、まず『大日経』についてご紹介させて頂きましょう。

まず、ついでながら、昨年3月末に刊行した『ナーガールジュナの讃歌』『密教美術形成史の研究』の反響について、少しご紹介させて頂きます。おかげさまで、いずれも好評を以て迎えられたようです。

前者については、著者の津田明雅先生から、今年の年賀状で「学会等で先生方より好評をえています」とのお言葉を頂きました。

後者は、実は拙著なのですが、出版後、学会その他でご指導頂いた方々にお送りしたところ、高野山大学や種智院大学の「密教学の最長老」の先生方、また「ガンダーラ美術では第一人者」の研究者や同じく美術商の方々から、さっそくに暖かなお言葉を頂きました。さらに「北西インドの密教美術」という、日本ではまだまだ馴染みのない分野についての、極めて専門的な内容にもかかわらず、それなりに追加注文も来ているのは、著者の私自身、思いがけないことでした。以前、お付き合いがありながらも、しばらくご無沙汰していた旧知の方々からも注文を頂き、それをきっかけに、数年ぶりに再会することができた方もいました。

……このように弊社の本が、多くの方々に好意を以て迎えられているのには、ただただ、感謝するしかありません。弊社も今年で「設立10年目」を迎えます。今後とも、なにとぞよろしくお願い申し上げます。

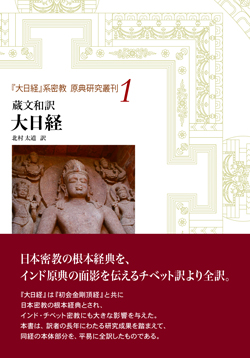

さて、少し前置きが長くなりましたが、今回、刊行する『大日経』は、いうまでもなく、『初会金剛頂経』と共に、日本密教では根本経典とされているものです。また、インド・チベットでは、いわゆる「四部タントラ」の内の「行タントラ」を代表する聖典とされています。

わが国では、古くから漢訳によって知られていましたが、サンスクリット原典は、僅かな引用以外は知られていません。

そうした中で、本書はサンスクリットの面影を残すチベット訳から、本体部分を全訳したものです。密教経典の常として、本経にも多くの偈頌が含まれていますが、漢訳は簡潔に過ぎてやや理解しにくい点もあります。そうした点をより正確に理解する上では、チベット訳から「できるだけ平易な文章で」和訳しようと心がけた本書は、きっと多くの読者に役立つことでしょう(本書「はしがき」「あとがき」の趣意)。

特に、本書における「翻訳の姿勢」として注目すべき点は、訳者の北村太道先生が「はしがき」で、以下のように述べられていることです。

「それは将来、この『大日経』のサンスクリットの原本が発見され、かつそれに基づく翻訳がなされることがあったとしても、このチベット語訳の持つ価値は変わることがないであろう。」(p.v)

現代の仏教学(密教学)では、ある意味で「サンスクリット原典至上主義」の雰囲気もありますが、そうした中で、これは、なかなか思い切った発言といえるのかもしれません。

しかし考えてみれば、いくら「原典校訂」を精緻にしてみたところで、その文献の「背後」にある思想的・文化的「文脈」が理解できなければ、その「意味(artha)」(密教経典でいえば、まさしく、ブッダグヒヤのいう「タントラ義(tantrārtha)」)に辿り着けないことは明らかです。

わかりやすく文学作品に喩えてみれば、「原典校訂」とは、著者の原稿(これにも、執筆過程に応じて数段階があることでしょう)から、出版された各種刊本の異同を精査した上で、「基準となる(厳密にいえば、各校訂者が「基準」と考える)テキスト」を確定することです。もちろん、それは極めて大切な「基礎的作業」です。ただ、そうはいっても、その文学作品の「意味」に辿り着くためには、やはり作者の人生観や生涯、時代背景などについての理解が欠かせません。

こうした、ある文献の「意味」に辿り着くために、あらかじめ必要な「理解」のことを、近代西洋で理論化された「解釈学」の用語では「先理解」といい、また「先理解→テキスト→理解」のプロセスで、文献の理解が深まっていくことを「解釈学的循環」といいます。

仏教(密教)文献に話を戻せば、「先理解」として必要なのは、やはりまずは、その文献が生まれた「背景」にある「仏教(密教)としての文脈」への理解です。しかし、こうした理解は、現代の研究者が「一朝一夕に」持つことができるものではありません。まさしく「甚深広大」な、仏教(密教)全般への知見が必要とされるからです。

現代の仏教学(密教学)で「原典校訂」は精緻を極めながらも、その内容については、いわば「素手で」取り組もうとした結果、その文献の「本当の意味」にはなかなか辿り着けないように見える事例は、残念ながら、あまりにも多いようです。

そうした中で、北村先生は常々、こうした「サンスクリット原典至上主義」に警鐘を鳴らし、「チベット訳の註釈的意義」を強調されていました。これは私が、同先生から直接、お聞きしたことです。

確かに、チベット訳には、サンスクリット原典だけではわかりにくい部分を補う面があります。それはもちろん、まずはあくまでも、チベット訳した「訳者たちの理解」という限界はあります。しかし、かつてチベット訳された状況での仏教(特に「師資相承」を必須とする密教)の伝承の「厳密さ」を考えれば、彼らの知見を参考にする意義は大きいはずです。少なくとも、それは、現代の研究者が「素手で」文献に向かおうとする場合に、しばしば陥りがちな「恣意的解釈」を是正してくれることは、間違いありません。

『大日経』は、日本密教の根本経典とされるだけあって、チベット訳からの和訳も、古くは「日本におけるチベット学の創始者」河口慧海以来、全訳・部分訳を合わせれば、幾度もなされてきました。

しかし、こうした中でも、本書は、以上のような北村先生の「チベット訳の意義」についての見識と、何よりも、『大日経』『初会金剛頂経』双方に精通したインド密教の大学匠・ブッダグヒヤへの半世紀余りに及ぶ研究の蓄積を踏まえて訳された点に、「比類のない特徴」があります。

そして、そこから見えてくるのは、やはり、本経冒頭「住心品」の最初に、「三時より超越した如来の日」(p.3)としての法身から、毘盧遮那の身・語・意の「無尽荘厳のマンダラ世界」が現れてくる、限りなく荘厳で、美しい風光なのでしょう。

その「法身の印」(ブッダグヒヤ)とされるのが、次の「具縁品」に説かれる胎蔵マンダラの「三角印(一切遍知印)」(p.27)です。これは、めくるめく光を放つ三角形のシンボルですが、その形は、同時刊行するブッダグヒヤの『大日経広釈』によれば、空・無相・無願の「三解脱門」を象徴するものとされます(弊社刊本p.104)。

そして実は、その「形と意義」は、インド後期密教(無上瑜伽タントラ)における「ダルモーダヤ(法源)」(チベット語では「チュージュン」)と変わりません。写真は、最初に触れた、拙著の刊行をきっかけに再会した友人に、数年前に作って頂いた銀細工の「ダルモーダヤ」のペンダント。本尊の女神の種字が、まるで鎌倉時代の石塔に彫られたもののように正確に、また、美しく刻まれています。『大日経』で高揚される「法身」への憶念と、また、作者への感謝を込めて、ここに掲載させて頂きます。

……本書から、『大日経』の「テキストから入って、テキストを越えた」限りなく美しい世界(無尽荘厳蔵)に、ぜひ親しんで頂ければ幸いです。

密教学・密教図像学の「新しい姿」を求めて ─『密教美術形成史の研究』によせて─ (2019年4月16日)

こちらでは桜の花も終わりに近づき、早くも青葉の季節となりました。今日はすばらしい青空です。

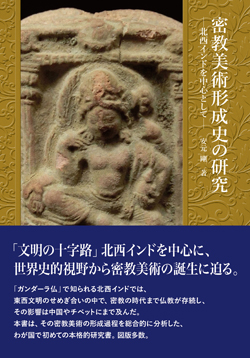

さて、今回は前回に続き、3月末に刊行したもう1点の新刊『密教美術形成史の研究』をご紹介しましょう。

本書は、著者が20年ほどにわたって関連学会で発表してきた成果に、全面的な増補・改訂を行って1冊にまとめたものです。構成は目次の通りですが、サブタイトルにあるように、北西インド(ガンダーラ北部のスワートと、それに隣接するカシュミールを中心とする地域)の密教美術を中心に、インドからアジア各地への密教美術の伝播や、その宗教的・思想的背景を含めて、総合的かつ詳細に検討しています。

密教の源流は一般仏教と同じくインドですから、当然、その美術もインドに原型があります。ただし、具体的な作品については、一部は戦前から西洋やインドの研究を通して知られていましたが、8〜12世紀に中・東インドを支配したパーラ朝のものが中心で、比較される文献も『サーダナ・マーラー』などの後期の資料が多く、古い時代の密教に基づく日本の密教美術とは、かなりの距離もありました。

しかし、1970〜80年代になると、真言宗系の日本人研究者による現地調査が進み、東インドのオリッサでは『大日経』『金剛頂経』両系統の日本密教に直結する作例(8〜9世紀頃)が発見され、また、西チベットにおけるチベット仏教後伝期初期(11世紀前後)の『金剛頂経』系の作品も、美しいカラー図版と共に多数紹介されるようになりました。

ただ、そうした中でも、北西インドは仏教史で極めて重要な地域でありながら、わが国でその密教美術が注目されることは、極めて稀でした。その理由としては、まず、その作品の大半が小さなブロンズ像(7〜11世紀頃)で、現地を離れて保存されているものが多く、しかも日本で実物を見る機会がほとんどないことが挙げられます。一方、欧米では、こうしたブロンズ像が公私のコレクションに数多く収蔵され、アジア仏教美術の重要なジャンルとして既に認知されていますが、その背景となる古い時代の密教についての研究が遅れているため、図録での紹介が中心で、本格的な密教学的成果を踏まえた検討が行われるには至りませんでした。

そうした中で、本書は、その「あとがき」にあるように、こうした作品に多く触れる機会を得た著者が、それらを日本で高度に発達した密教学の成果を踏まえて検討したものです。北西インドの密教美術についての本格的研究書としては、事実上「世界初」といっても過言ではないかもしれません。本書には、これまで欧米でも紹介されることのなかった多くの貴重な作品も図版と共に掲載されていますが、それらのほとんどは著者が親しく調査し、撮影したものです。

そこから明らかになったのは、北西インドがオリッサと共に、インドでも『大日経』『金剛頂経』両系統の密教に関連する早い段階の作例が多く見られる地域で、しかも、『金剛頂経』系については後期密教につながる要素も見られるということでした。後期密教の伝説的聖地「ウッディヤーナ」を北西インドのスワートとする説もありますが、以上の様相は、それと考え合わせても実に興味深いものがあります。

北西インドの密教美術が生まれた時代は、インド史でいう「初期中世」に相当し、古代的な統一王朝としてのグプタ朝が崩壊した後、封建制が進行し、ヒンドゥー化が強まっていく時代です。ところが、興味深いことに、本書の「はじめに」にあるように、同時代の西洋から西アジアでも、西ローマ帝国やササン朝ペルシァが崩壊する中で、キリスト教やイスラームという新しい宗教の美術が誕生するという、良く似た展開が見られました。

本書では、これら諸地域における展開をパラレルなものとして捉え、「この転換期に、人々は何を求め、何を理解し、それをどのように表現したのか。それに答えるものとして、密教とその美術に注目したいのである。そこから見えてくるものは、同じ人間の営みとして、現代を生きる私たちにも無関係ではないはずである。すなわち、本書が目指すものは「人間学としての密教図像学」とも呼ぶべき立場である」(p.iv)という問題意識のもとに、厖大なテーマを詳細に論じていきます。

……それはある意味で、密教学・密教図像学の「新しい姿」を志向するものといえるのかもしれません。詳しくは、本書に直接当たって頂ければ幸いです。

仏の「智慧と慈悲」を讃える ─『ナーガールジュナの讃歌』によせて─ (2019年3月14日)

しばらくの雨がちな日々の後、ここ数日はすばらしい晴天です。梅の花も満開になりました。

平成最後の春でもあり、「昭和も遠くになりにけり」の感慨も自ずから起こってきます。街の風景も、古い商店街や移転した工場の跡地には超高層マンションがそびえるようになり、ずいぶんと変わりました。元気の良かった昭和を知る者にとっては、やはり衰退の印象は否めませんが、新しい時代に生まれ育った人には、また別の風景が見えるのかもしれませんね。ともあれ、これからも平和で、安心して暮らせる世の中が続くことを願うばかりです。

さて、3月末にまた新刊2点を刊行しますが、今回はその内『ナーガールジュナの讃歌』をご紹介しましょう。

周知のように、ナーガールジュナ(龍樹)は、主著『中論』などによって知られるように、「空」を理論化して大乗仏教全体の祖となった巨匠ですが、実は、彼の作と伝えられる讃歌が数多く伝えられています。特に、サンスクリット原典が残る「四讃歌」と、チベット訳で残る「超讃嘆讃」には、『中論』と共通する空の哲学が鮮明に説かれ、多少の問題はあるものの、ほぼ彼の真作と見て良いものです。ただし、「四讃歌」「超讃嘆讃」とも漢訳はなく、また、わが国における研究も、個別の論文・翻訳はこれまでにいくつか発表されてきましたが、一冊の書物としてまとめられたものは、本書が初めてです。その意味で、本書は、わが国の「ナーガールジュナ研究」に、新たな段階を開く画期的な存在といえるかもしれません。

本書の構成は、別にお示しした「目次」にある通りですが、「第1部 諸著作の解題と真偽性」「第2部 テキストと和訳」の二つからなっています。

その内、第1部の前半では、ナーガールジュナの生涯と著作を概観した上で、『中論』以下の伝称作品について、それがナーガールジュナの真作かどうかの検討を加えています。具体的には以下15の文献です。『中論』『空七十論』『廻諍論』『広破論』『言説成就』『六十頌如理論』『宝行王正論』『勧戒王頌』『菩提資糧論』『因縁心論』『大乗二十頌論』『菩提心釈』『経集』『十二門論』『生存の転移(大乗破有論)』。(また、独立項目にはなっていませんが、最初に『大智度論』『十住毘婆沙論』『方便心論』にも、かなり詳しい言及があります。)

これを見てもわかるように、ナーガールジュナの哲学的作品として名高い「五(六)論理学書」や、宗教的・倫理的作品として知られる『宝行王正論』『勧戒王頌』以外にも、多くの作品を取り上げているのが特色で、その中には、これまでわが国では言及されることの少なかった作品も含まれています。もちろん、その全てを、歴史的な意味での「中観派の祖」ナーガールジュナの真作と見ることはできませんが、「仏教史上、彼の名のもとに説かれてきた思想の幅広さ」を知るためには、とても有益です。また、いずれの著作についても、広く諸研究者の見解を紹介していますので、「ナーガールジュナ研究の現状の展望」としても活用することができるでしょう。

また、第1部の後半は、ナーガールジュナの讃歌についての検討ですが、まずその背景として、大乗仏教興起の時代に、仏塔などの前で讃歌を唱えることが広く行われていたことに触れ、彼の讃歌もそうした状況に応じて作られたものとします。続いて、その写本や注釈書について触れ、最後に、各讃歌について、真作かどうかを含めた内容の検討と紹介を行っています。

次に、第2部では、ナーガールジュナの作と伝えられる讃歌について、サンスクリット原典またはチベット訳の校訂テキストと、和訳を対照しています。収録された讃歌は、「目次」にある通りですが、彼の名で伝えられる讃歌の、主なものは全て収録しています。

その内、「四讃歌」「超讃嘆讃」については前に触れた通りですが、「法界讃」も、歴史的な意味でのナーガールジュナの真作とはいえないものの、如来蔵思想にもとづいて、大乗菩薩道と、その果である仏の境地を簡明に説いたものとして、有名です。ダライ・ラマ14世も、「四讃歌」の内の「超世間讃」と、「法界讃」を説法のテーマとすることがあり、現代のチベット仏教でもかなり重視されていることがわかります。

また、「心金剛讃」は、ごく短いものながら、実は『秘密集会タントラ』の中心となる「身・語・心の三金剛」の中でも、最も重要な「心金剛」について説いたものと見られ、「無上瑜伽タントラの核心」についての教誡ともいえるものです。一方、『三身讃』は、かなり詳しい『注釈』も付して収録されていますが、後者には瑜伽タントラの『初会金剛頂経』を踏まえた記述があり、『心金剛讃』と共に、ナーガールジュナの名が、密教と結び付けられていく様子がわかります。

続く『有情了悦讃』は、仏自身が「私への形だけの供養よりも、衆生を利益する方が真実の供養だ」(大意)と述べる、非常に大乗的な内容です。どこか、シャーンティデーヴァの『入菩提行論』を思わせる雰囲気もありますが、もしかしたら、実際、シャーンティデーヴァ自身もそこから影響を受けているのかもしれません。また、二種あるチベット訳の内の一つは、アティシャとその弟子のツルティム・ゲルワ(ナクツォ)によって訳されたものですが、アティシャも『入菩提行論』を重視しましたから、これはもっともなことですね。

『般若波羅蜜多讃』は、実はアーリヤデーヴァの弟子とも伝えられるラーフラバドラの作ですが、漢訳の『大智度論』にも収録されています。「仏母」としての般若波羅蜜多を、あたかも人格的存在のように、美しい言葉で讃えたものです。ここに、後世の密教で、般若波羅蜜多が女尊と関連付けられていくことの源流を見ることもできるかもしれません。

終わりの方には、仏伝関係の作品がまとめられていますが、その内の『十二所作理趣讃』は、『善巧方便大悲略讃』の名で、釈尊への讃歌として、現代のチベット仏教でも盛んに唱えられています。ただし、どうしたことか、後者にはディグン・ジクテン・ゴンポの作とする伝承もあるようです。彼はディグン・カギュ派の祖ですが、ナーガールジュナの転生ともされるそうですので、あるいは、作者が混同されたのかもしれません。

以上、本書の内容についてご紹介しましたが、近代仏教学の「ナーガールジュナ研究」の立場からも、また、チベットの伝統仏教の立場からも、それぞれに役立つところが多い内容です。

ぜひ、ここから「偉大な哲学者」であるばかりでなく、「敬虔な仏教徒」「大悲の菩薩」としてのナーガールジュナの面影(後世には、それに「密教の大阿闍梨」のイメージも伴うようになっていきますが)を感じ取って頂ければ幸いです。