編集室から

花を摘む女性たち(2 - 3世紀、ガンダーラ)

編集室から

大乗仏教の諸相 ─『普賢行と浄土思想』『大乗アングリマーラ経』によせて─ (2024年3月12日)

早くも3月になりました。一雨ごとに春が近づく季節です。

今回は2点の新刊についてご紹介しましょう。

その内、まず『普賢行と浄土思想』は、厖大な『華厳経』の掉尾を飾る『普賢行願讃』から浄土教への展開を探った研究です。具体的には、「序論」で本書のテーマとなる普賢行には「狭義」「広義」の二つの意味があり、前者は「七支供養」(懺悔・随喜・勧請・敬礼・懇願・供養・廻向)で、後者は菩薩が輪廻に留まって永続的に行う利他行を意味するとします。続く第1部「インド篇」では、まず第1章で、以上の「狭義」の先駆として二つの初期大乗経典『舎利弗悔過経』『三曼陀跋陀羅菩薩経』の解題と全訳を示し(以下、本書の梗概で太字になっているものは、その和訳が収録されるものです)、第2章では「広義」の先駆として『文殊師利仏土厳浄経』の解題と、その中心となる「普覆王(アンバラージャ)誓願」の抄訳を示しています。この普覆王誓願は、アティシャ『菩提道灯論』の発心儀礼でも言及され、チベット仏教の「道次第(ラムリム)」の伝統における「大波濤行」の原点となるものです。そして、第3章で『華厳経』全般における普賢行を検討した上で、第4章では、その中でも『普賢行願讃』における普賢行を詳説し、同讃のインド撰述の注釈として陳那(ディグナーガ)釈(伝)と釈友(シャーキャミトラ)釈の解題と全訳を示しています(陳那釈には、その「科文」と『普賢行願讃』本文の全訳も添えられています)。第6章では、論書における普賢行(狭義)の例として、シャーンティデーヴァ『集学論(学処集成)』における「賢行儀軌品」が検討され、第2部「チベット篇」では智軍(イェシェデ)釈の全訳を示しています。なお、収録された諸注の作者ですが、陳那はインドの有名な論理学者、釈友は同じく密教者、智軍はチベット仏教前伝期の大訳経僧ですね。

このように「多くの未訳の文献の和訳」を提示しているだけでも、本書には大きな価値がありますが、「本書における考察」の中心となるのは、たぶん、第1部・第4章・第3節「略釈系統の比較研究」と、同・第6章・第4節「『普賢行願讃陳那釈』に説かれた極楽往生と釈迦菩薩行」かもしれません。前者は、先の陳那釈について、恐らく「同一原典」から派生したと思われる龍樹釈・世親釈・厳賢釈(いずれも「伝」)と比較しつつ、「陳那真撰」の可能性を探ったものです。後者は、浄土に往生した菩薩が、再び世間に還って行う利他行(日本でいう「還相廻向」)についての陳那釈の記述を検討したものですが、こうした利他行が「釈尊に倣ったもの」で、しかもそれが陳那釈では、東アジアの浄土教に決定的な影響を与えた世親(天親)の『往生論(浄土論)』と同じく「廻向」の言葉で呼ばれているとの指摘は、「大乗仏教としての浄土教の理解において決定的な意味を持つ」はずです。これは、本書のすばらしい成果です。

そういえば、先日、10年ほどぶりに再会した知人と共に、鎌倉の長谷寺境内で、チベットの聖者タントン・ギェルポ(日本の行基・空海・忍性のように、仏教だけでなく、広く社会事業でも人々に貢献しました)作の観音儀軌をお唱えする機会がありましたが、その廻向文にも

「(浄土に)生じたらすぐに十地に達し、化身を現して十方に利他しますように」

とありました。これも確かに、陳那や世親の浄土教理解が、チベットで脈々と生き続けている「何よりの証拠」です。

次に、『大乗アングリマーラ経』は、如来蔵思想を説く経典の一つとして知られるものですが、初期仏典に説かれる「改心した悪人」アングリマーラを、「実は仏・菩薩の化身であった!」という驚くべき「逆転の発想」で捉え直した大乗経典の、初めての蔵文和訳です。その痛快な筆致は、あたかも『西遊記』さえ思わせるものですが、孫悟空も、本経におけるアングリマーラも、いわば「状況をかき回して、新たな世界を現出する」いわゆる「トリックスター」である点において、深い共通性があるようです。いうまでもなく、『西遊記』は玄奘三蔵のインド求法を大胆にアレンジした、今でいう「ファンタジー長篇」ですが、もともと仏教的なテーマであるだけに、こうした「大乗経典の劇的性格」を、本当にうまく、受け継いでいるのかもしれません。……詳しくは、「お経」というだけでなく「一つの文学作品」として、本書の和訳を読んでいただければ、それはすぐに、感じ取って頂けるかと思います。

また、本書の特色としては、以上の和訳(とても読みやすいものですが、もちろん「緻密な文献学的情報」を満載した注も付いています)に加えて、詳細な解題があることで、両者を合わて、実質的に「『大乗アングリマーラ経』の総合的研究」といえるものに仕上がっています。すなわち、まず第1章で書誌と内容を概観した上で、第2章では「アングリマーラ譚」の展開における本経の位置が検討され、第3章では、そうした本経の「文学的技法」についての考察が示され、実際に、それがインド古典演劇の作法を意識していた可能性が示唆されます。さらに、第5章では、本経が「その成立当時のインド世界において何を意図していたか」についての鋭く、また、感性豊かな考察が示されます。もちろん、本経の中心テーマである如来蔵思想については、第4章で、それが「単なる如来蔵の自覚だけではなく、それに伴う修行を要請する」であることが指摘されます。また、本経の流伝を扱う第6章では、漢訳者グナバドラの事績について、第7章では、前伝期のチベット訳をめぐる状況と、後世のチョナン派における受容を中心に、精彩ある記述がなされています。……以上は「現代の大乗経典研究の、一つの最先端」を示すものといえるのかもしれません。

今回、刊行した2点はいずれも中堅研究者によるものですが、あらゆる分野で衰退の色濃い現代日本において、今なお、こうした「充実した業績」を残す、次世代を担う研究者がいることは、本当に、心強い限りです。

……著者・訳者の中御門敬教先生、加納和雄先生に、深い敬意を払う次第です。

空と救い ─『古代インド論理学の研究』『阿闍世王経』によせて─ (2023年7月19日)

いよいよ夏も本番、暑さ厳しい日々ですが、いかがお過ごしでしょうか。弊社が事務所を移した鎌倉では、浜辺には海の家が軒を連ね、若者や家族連れで賑わう季節となりました。

そんな中で、私好みの散歩道は、そうした浜を横目で眺めながら、緑したたる極楽寺坂に入り、明治のトンネル「極楽洞」を潜る江ノ電を橋の上から見下ろしつつ、谷奥の山道から鎌倉山へ登り、また下って、江ノ島を経て、片瀬川に添って藤沢に向かう一日がかりのコースです。

鎌倉山は戦前に開かれた高級住宅地、または別荘地として知られていますが、自然を活かした余裕ある風情は、なるほど、同じ高級住宅地でも、戦後に開発されたものとは一線を画しています。写真は、その頂き近くから、緑の丘の向こうに湘南の海の望んだ様子。「これを見るために」しばしば、ここへ歩みを進める風景です。

鎌倉山には、戦前・戦中に3度にわたって首相を務めた近衛文麿の別荘もありました。内心では日中開戦に反対し、さらに、秘かに終戦を模索しながらも、(ほとんど「皇室に次ぐ」)「高貴な血筋」と裏腹の「優柔不断さ」によって志成らず、戦後は戦犯として告発され、自ら命を絶った近衛の生涯は、「近代日本の悲劇」の一面を象徴しているようです。最近、彼に関心を持って、その最期の地である東京・荻窪の荻外荘(てきがいそう)跡も尋ねてみましたが、史跡公園として整備中で、あいにく、味気ない工事現場しか見ることができませんでした。しかし、そうした荻外荘の現状と、今も静かな鎌倉山の風景は、何か、彼の「墓標」にふさわしいような気もします。

鎌倉は、昔も今も「死者の記憶に満ちた土地」。いわば「尸林(しりん)」(=墓場。昔のインドでは「修行の場」ともなりました)に等しい美しい風景の中に、「人生の春」を謳歌する若い人々を遠くに見やりつつ歩むことは、何にも代え難い「諸行無常を味わう一時」です。

さて、今回はたまたま、空に関する2点の新刊が並びました。

まず、その一つ『古代インド論理学の研究』は、永年、ゴータマ・ブッダと龍樹に通底する「論理」(ここでいう「論理」は、通常いわれる意味よりはさらに広く、「人間の言語と思考に関わる全て」を指すものです)を「ブッダの論理」として探求してきた、石飛先生の研究成果の集大成です。

石飛先生は、漢訳のみで伝えられる『方便心論』を「ニヤーヤ学派との対論から生まれた論法の書」として読み解き、同論を「龍樹真撰」と位置付けました。そして、同論と『中論頌』『廻諍論』『大智度論』などに共通する論法から、「新たな龍樹理解」の可能性を探られています。

そうした研究の軌跡は、比較的初期の『龍樹造『方便心論』の研究』以下、既にこれまで多くの著書によって示されています。ただし、最初に挙げた研究書は「『方便心論』の全現代語訳」という画期的な成果を含みながらも、それについての考察は比較的簡潔に示されるのみで、また、それ以外の著書の多くは、いわば「結論のみを書いた一般書」だったため、広い範囲の読者に迎えられる一方、「厳密な考察」を求める研究者には、正直いって「説明不足」の印象もありました。そうした中で、今回の新刊は、いわば「初めての、詳しい考察をまとめた研究書」として、大きな意味を持つはずです。

その内容は、具体的には直接、本書に当たって頂ければと存じますが、最も端的に、その特色が現れているのは、巻末の「結論にかえて」でしょう。ここでは、これまで本書で検討した龍樹の論法における「過失」を説く術語をいくつか挙げた上で、特に「成立すべきものに等しいもの(sādhyasama)」(「所証相似」とも訳されます)が「論理の極限(限界)」を示すものとしてクローズアップされ、そこから、仏教内外を問わず「いかなる体系も、他の立場には、自らを完全には論証できない」ことが指摘されます。併せて、こうした「論理の全領域」(=「一切」)が、『中論頌』冒頭で、まず謳い上げられる「四句分別」であることも確認されます。つまり、要約していえば、「四句分別で示される〈論理の全領域〉(=「一切」)について、いかなる体系も、他の立場に対して、自らを〈完全には論証できない〉」「それゆえに、ここにあらゆる主張(見解)は止滅して、争いなき立場(無諍処)」が現れる」ということになります。

これは、一見したところでは「目を剥くような発言」にも見えるかもしれません。ただ、『中論頌』註釈の伝統から生まれた後世の中観派でも、帰謬派(プラサーンギカ)のように「主張を立てた積極的な論証」を避け、ただ、相手の過失を指摘することによって、双方の違いに気づかせ、やがては「いずれの主張(見解)をも寂滅に導こうとする」立場が生まれたことを考えれば、決して「突飛な指摘」ではない、ともいえるはずです。

いずれにせよ、「出版社の役割」は「誰でも頷ける定説」だけでなく、「大胆な問題提起」も刊行して、広く世に問うていくこと……と弊社は考えます。そうした観点からの、本書の出版でした。

次に、もう一点の『阿闍世王経』は、以上の大胆な切り込みとは対称的に「極めて正統的な文献学的手続」に従った、宮崎展昌先生による「手堅い和訳研究」です。

同経は「父王殺しの悪人」として知られる阿闍世王の悔恨を、釈尊と、その命を受けた文殊が空観によって取り除いていく……というドラマティックな内容の初期大乗経典です。本書では、そうした経典をチベット訳から全訳していますが、その異読や関連事項に関する詳細な註は、「(サンスクリット原典の残らない)大乗経典の和訳研究における一つのモデルケース」を示すものといえます。

また、内容的には、終わりの方にある親殺しの男への釈尊の説法(pp.285-286)にある「心の不可得」は、達磨が慧可に説いたと伝えられる「心を持って来い!」や、『大日経』「住心品」における「菩提心の不可得」を思わせるもので、思想史的にとても興味深いものです。恐らく、こうした初期大乗の教えが、後世の禅や密教にも繋がっていったのではないかと思いますが、そうした内容豊かな経典が、今回、厳密な文献学的手続のもとに全訳されたことは、今後の研究のため大きな意味があるといえるでしょう。

ともあれ、「論理の極限(限界)」で論証が崩れ去ったところに現れる「争いなき立場(無諍処)」すなわち「空」が、直ちに、衆生の苦を鎮めるものとなる(玄奘訳『般若心経』にいう「度一切苦厄」)……という意味で、偶然ながらも、内容的には「根本的な関連のある」2点の刊行になったのではないかと思います。

こうした「空と救い」の教えには、コロナ対策でも戦争でも、あるいはヨーロッパでは一種の「過激思想」にさえなりつつある環境イデオロギーでも、「おのれが信ずる、いわゆる〈真(科学)〉や〈善(正義)〉に固執し」「進むばかりで、退くことを知らず」「苦から苦へとさまよい続ける」欧米を中心とする現代思潮を見ても、問題解決の重要なヒントが秘められているようです。

……「空」、恐らくは、それこそが「不死の甘露(アムリタ)」であり、「般若波羅蜜多の大真言」なのでしょう。

冒頭の近衛文麿への追想と併せ、「終戦記念日」もそう遠くはない中で、そんなことを思った次第でした。

空観と慈悲 ─「伊豆のナーランダー寺」から、新刊『学処集成』へ─ (2023年3月12日)

早くも3月、ウグイスの初音も聞こえる季節となりました。いよいよ春ですね。

既にご案内のように、この度、新刊『学処集成』を刊行しましたが、その編集をようやく終えた先月後半、早春の香りただよう伊豆に古仏を尋ねました。

訪れたのは、「河津平安の仏像展示館」。伊豆半島も南端に近い河津の山里にあります。熱海から伊豆急で南下すること1時間近く、車窓から縹渺たる海と空を望みつつ(写真は、夕べの海と大島)、河津の駅に。早咲きで名高い河津桜が満開の川べりは、花見客でごったがえしています。

そんな人混みを抜けて、伊豆急の線路に添って小さな谷を歩むこと30分余りで、展示館に着きます。まず驚いたのは、谷底から、なんとも険しい坂を登り詰めた急斜面の中腹にあること。この雰囲気、例えば、一時、空海が住した京都の神護寺にそっくりです。また、かつて尋ねた房総半島奥の、同じく平安仏を安置する古寺も似た立地でした。平安時代の山岳寺院の、一パターンなのでしょうか?

中へ入れば、大きな二天王を始め、本尊の薬師如来坐像、梵天・帝釈天などの見事な平安初期(9〜10世紀)の一木彫を始め、朽ちかけたものを含めて20体余りの平安時代の仏像や神像が安置されて、壮観です。その様子は、かつて訪れて圧倒された、ほぼ同時代の仏像群を安置する広島県の古保利薬師を思わせますが、実際、河津の二天王は古保利薬師の四天王によく似ているのだそうです。

これらの仏像は、この地にあった行基開創と伝える那蘭陀寺(ならんだ)寺にあったものが、室町後期(15世紀)の山崩れで埋もれたものを掘り出して、現在の南禅寺(なぜんじ)に安置したということですが、面白いのは、この「那蘭陀寺」という名前。どこかで聞き覚えがありませんか?

そうです、あのインドの「ナーランダー寺」です。チャンドラキールティ、シャーンタラクシタ、ブッダグヒヤなど、弊社でも、何人ものその論師たちの著作を刊行している、あの大学問寺です。まさか、伊豆の奥で「ナーランダー寺」に出会うとは思ってもみませんでしたが、一体、どうしたことでしょうか? 古代日本では、たとえ僧侶でも、この名を知る人は「それなりの学僧」以外、ほとんどいなかったはずですから、そうした学僧が都から下って開いた寺、なのかもしれません。

ともあれ、思いがけずも早春の河津で、「伊豆の踊子」ならぬ「伊豆のナーランダー寺(!)」に出会って、驚きつつも、何か、感慨深いことでした。

さて、そういえば、今回の新刊『学処集成』もナーランダー寺絡み、ですね。

そこに住した、あのシャーンティデーヴァ(7〜8世紀)が著した『シクシャー・サムッチャヤ』の、サンスクリット原典からのわが国初の「全訳」です。

ご存知のように、シャーンティデーヴァは『入菩提行論』の著者として名高く、特にチベット仏教に大きな影響を与えましたが、『学処集成』は、彼の「もう一冊の主著」です。幸いに梵・蔵・漢いずれもが残されていますが、ただ、漢訳『大乗集菩薩学論』は時代の下る宋訳のため、必ずしも良い翻訳ではなく「それだけでは意味を取るのも困難」と評されてきました。これは、『入菩提行論』の漢訳『菩提行経』も同じです。

その内容は「大乗菩薩道の〈実践的な要点〉」を、各種の大乗経典からの引用によって示したもので、『入菩提行論』の背景を知るためにも重要です。それがようやく「原典から、平易に全訳された」訳で、インド・チベット仏教に関心のある方々には「待望の一冊」ということになるでしょう。

本書の特色として、さらにあげられるのは、単に原典を全訳するのみではなく、随所に、永年、これに取り組んできた訳者・佐々木一憲先生の知見が反映されていることです。

まず、和訳では、西洋での原典研究の成果に加えて、日本における古典的研究としての、荻原雲来先生による註記と、中野義照先生による「国訳一切経」の段落分けを参照し、結果として「これまでの先行研究の成果を総合的に反映したもの」になっています。和訳冒頭に、厖大な本論の「骨格」を示した「本頌」を、梵和対照で示していることも貴重です。

また、解題では「原典の概要」を示した上で、その「学処体系」「菩提心説」「後世への影響」について、最新の研究成果を踏まえた、充実した記述がなされています。これらを通して「『学処集成』、さらには『入菩提行論』を含めた、シャーンティデーヴァの〈実践論の要点〉」を、端的に理解することができるでしょう。

では、その「要点」とは何かですが、恐らく、それは『学処集成』の結偈冒頭に、

「自他平等を常習することにより、菩提心は堅固となる。

自と他とは相対的なものである。此岸と彼岸のごとくに虚妄なものだ。

「向こう岸」がそれ自体として「岸」でないときに、何を相手として「他のもの」があるのか。

自己ということがそれ自体では成立しない。何を相手に他が生じようか。」

と説かれる2偈(解題p.68, 和訳p.496)と思われます。これは、空観に基づく「自他平等」(あるいは「自他交換」とも)のことですが、チベットでは、例えば、ツォンカパの主著『菩提道次第論』において、「一切衆生のために、自ら仏陀の境地を目指す」発菩提心の方法として、アティシャの「因果の七秘訣」と共に詳説されるものです(ツォンカパの該当個所は、解題p.75に引用されています)。

「大乗菩薩の慈悲」の前提となるのは、「無我」すなわち「空観」です。ここに「空と悲」「般若と方便」が一体となった「大乗菩薩としてのあり方」が実現します。解題(p.52以下)で指摘されるように、やがてはそれが、後期密教(無上瑜伽タントラ)の「空悲不二の菩提心」へと繋がっていくのでしょう。

……シャーンティデーヴァの著作をこの上なく尊重したアティシャが「菩提心法者」といわれたように、「全ては菩提心に!」というのが、結局、大乗菩薩道の「全て」なのかもしれません。

もし本書から、そんな「味わい」が得られたならば、シャーンティデーヴァ流にいえば、それこそ「得難き人身を得た」甲斐があった、ということになるのかもしれませんね。

ヴェーダ、初期仏典から密教へ ─『毘沙門天信仰とその伝播』に寄せて─ (2022年12月31日)

今年も、今日で終わりとなりました。皆さま、いかがおすごしでしょうか。

私はこの年の瀬の一日、鎌倉の海辺を歩いてみました。はてしなく広がる海の眺めは、思いを解き放ち、何よりもの安らぎを与えてくれるからです。また、大晦日のこの日なら、普段は若者やサーファーで賑わうこの浜も、きっと静まりかえって、心に休息を与えてくれるだろう……との期待もありました。

しかし、いざ来てみると、何と、この真冬の海でも、ウエットスーツに身を固めたサーファーたちが練習に励み、ウインドサーフィンの帆も華やかに、波の上を疾駆しているではありませんか!

また、浜辺も若者や、小さな子供を連れた若い家族連れがそれなりに出て、鎌倉駅や江ノ電に至っては、買い物に出た地元民や観光客で溢れかえり、まるで「都心」のようです。

……大晦日に一時の休息を、この「東京にほど近い、山紫水明の小さな街」で楽しもう、とする人は、案外、多いのかもしれませんね。

写真は、そんな散策の折に撮った鎌倉は材木座の海。浜辺に流れ着いたカキの貝殻の向こうに、新田義貞の武勇伝で知られる稲村ヶ崎、さらに、その遠くには、うっすらと、北条政子の出身地の伊豆半島が望まれます。

さて、今回は、今月初めに刊行した『毘沙門天信仰とその伝播』をご紹介しましょう。

本書は、編者の北村太道先生が、関西で毘沙門天を祀る名刹の信貴山朝護孫子寺(真言宗)と神峯山寺(天台宗)の助成を受けて続けてきた「チベットにおける毘沙門天信仰」の研究成果に、若手・中堅研究者による、インドにおけるヴェーダ・初期仏典から密教への展開、ネパール・中国への伝播、チベットの立体マンダラの紹介、さらに関連尊格のクベーラとジャンバラについての論文を添えたものです。

その内、北村先生によるチベットの儀軌の和訳と、関連儀礼の調査報告は、先に弊社から刊行した『チベット密教儀礼の研究』の、いわば「諸尊法における続篇」として位置づけられるもので、他の追随を許さない貴重な成果です。

また、北村先生の部分の最初でチベット大蔵経から和訳された『柳葉宮殿経(アーターナーティヤ・スートラ)』(p.155-)は、実は、その類本が上座部のパーリ長部経典にも収録され「護経(パリッタ)」として信仰され(ショバ先生の論文 p.14-)、その成立の古いことがうかがえます。

その内容も、釈尊の眷属に菩薩がいないこと、釈尊が「沈黙の内に」毘沙門天の願いを聞き入れた、という記述など、一見して、初期仏典を思わせる特徴を持っています。

本来は兇悪な薬叉たちの王である毘沙門天が、釈尊に帰依して、配下の薬叉たちを仏法に従わせて、護法することを申し出る……という趣旨ですが、そこに出てくる毘沙門天の国土(アーターナーティヤまたはアタカーヴァティー)や眷属の多くの薬叉たちの名前は、プトン以下、後世のチベットの儀軌に踏襲されていきます。

近年、学会で注目されている「初期(または部派)仏教から密教へ」という流れの一例、といえるでしょう。

チベット大蔵経や蔵外文献の儀軌類に「薫煙供養」が説かれるのも特徴的です。

これは、今もチベットで広く行われる「ザムリン・チサン(閻浮提全ての神仏への薫煙供養)」や、日本の修験道における「柴灯護摩」とも似た儀礼ですが、実は、同種の作法が「最初期の密教経典の一つ」とされる漢訳の『大吉義神呪経』(大正No.1335)にも説かれています。こちらは、仏教の守護神としての摩醯首羅天(大自在天=シヴァ)以下のヒンドゥー教の神々の神呪(真言)と「薫香(煙)供養」を説くものです。

……チベットや日本で「民衆にも身近に」行われる儀礼が、実は「密教の草創期」にまで遡る可能性を示唆する興味深い事例、といえそうです。

さらに、同経への北村先生の解題(本書p.155)にあるように、「柳葉宮殿(アタカーヴァティー)」とは、実は「密教の菩薩の代表」である金剛手の国土ともされます。

金剛手も薬叉に由来する尊格という点では、毘沙門天と共通しますし、また、チベットの毘沙門天儀軌では「両者は表裏一体」として、最初に金剛手を観想して、その真言を念誦した上で、毘沙門天の行法に入ります。

……このあたりからも、「毘沙門天信仰の密教的意味」が感じとれそうです。

ただ、毘沙門天信仰としては、『法華経』『金光明経』などの大乗経典に説かれる内容が、日本を含む東アジアの仏教に大きな影響を与え、それは、ガンダーラから中央アジアにかけての「北伝系の仏教美術」にも色濃く反映しているはずですが、本書では、この面の扱いがやや薄いのは否めません。しかし、こうした方面についての先行研究は既に多く蓄積されていますので、「毘沙門天信仰についての新知見の提供」としての意味は、本書にも充分にあるはずです。

ともあれ、土着の薬叉信仰に由来しつつ、やがてはそれが「密教の大菩薩」金剛手の信仰と「表裏一体」となっていくところに、「仏法の守護神(護法尊)にして、福神」たる毘沙門天の「和光同塵」の醍醐味、を見ることができるのでしょう。

……毘沙門天ゆかりの「寅年」の刊行でしたが、「卯年」の来年も、よい年でありますように。

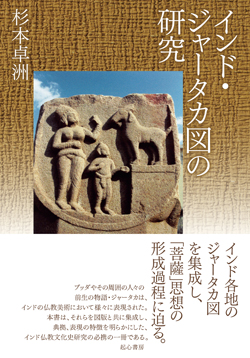

ジャータカから「菩薩」思想の形成過程を探る ─『インド・ジャータカ図の研究』に寄せて─ (2022年7月16日)

6月末に「例年より1ヶ月ほども早い梅雨明け」が伝えられたのも束の間、7月に入ってから、かえって本格的な梅雨のような日々が続いていますが、それはそれで、雨に濡れてしっとりとした緑の風情は味わい深いものです。

「天地は不仁、万物を以て芻狗(すうく)と為す(大自然に愛などはない。ただ、全てを捨て去っていくのみだ)」(『老子』)との格言ではありませんが、「梅雨明け」などという人間の側からの言挙(ことあげ)(prapañca)などは「どこ吹く風」、ただ悠々と流れていくのが「天地本然の姿」なのでしょう。

さて、今回は新刊『インド・ジャータカ図の研究』についてご紹介したいと思います。

本書は、ジャータカや仏塔などの「古代インド仏教文化史」では「知る人ぞ知る」長老研究者・杉本卓洲先生の、長年にわたる研究の集大成です。

インドは仏教の発祥地として、古代以来、おびただしい仏教美術の作品を生み出しましたが、本書では、数百点に及ぶその現存作品(主に石造の浮彫と壁画)を地域別に図版と共に集成し、それぞれについて先行研究と典拠となる文献を精査しつつ検討を加え、特徴を明らかにした上で、それらの展開の中に大乗仏教の「菩薩」思想の形成過程を探ったものです。

詳細は本書を参照して頂ければと思いますが、一つの作品、一つのジャータカについても、その「固有の特徴」「諸本の中での発展段階」を細心の注意を払って明らかにした内容は、今後、この分野の研究では「見逃すことのできない価値」があるはずです。

また、そこまで「専門的な関心」を持たないとしても、多くの図版を眺めながら、折に触れてその解説を読んでいけば、自ずから「ジャータカ」というものへの理解が深まっていくことでしょう。

杉本先生のジャータカ観について要約すれば、

「ジャータカとは、もともとは〈仏陀の前世〉に限らず、様々な人々の〈(前)生の物語〉(つまり、文字通りの「ジャータカ(本生)」)であったが、やがてブッダの前生がクローズ・アップされ、大乗的な「菩薩の利他行」が高揚されていく」

となるかと思います。

また、以上のプロセスを検討する中では、ジャータカがインド一般に流布していた「寓話」「叙事詩」などとも共通性を持つことが指摘され、「宗教を越えた〈比較文学〉的な視点」も提示されています。

その意味で、ジャータカが日本の説話文学に大きな影響を与えたように、本書の内容は「仏教に留まらず、広くアジア文化史に関心を持つ人々にとっても価値を持つ」はずです。

また、これは本書を献呈したベテラン研究者の方々から頂いたご感想にもありましたが、研究書でありながら、本書の随所には、その「あとがき」にあるように、高齢になってからパソコンを習い、自坊での教化の傍ら、苦心を重ねて本書をまとめ上げられた「杉本先生のお人柄」が滲み出て、味わい深いものになっていますので、それも「見所」の一つといえるかもしれません。

ともあれ、今はすっかり「稀」なものとなってしまった、こうした「滋味溢れる」研究をまとめられた杉本先生に深い敬意を払うと共に、本書が、広い範囲の読者の方々のお役に立つことを願ってやみません。

インド仏教哲学の金字塔 ─『『真実集成』の原典研究』に寄せて─ (2022年4月8日)

早くも桜から若葉に移りゆくこの頃ですが、二年余り続いた新型コロナがようやく落ち着いてきたと思ったら、今度はロシアのウクライナ侵攻で、再び世界は騒然としています。次から次への災難は、まさに「末世(カリ・ユガ)」を思わせますが、そうした時代だからこそまた、「諸行無常」「一切皆苦」を見つめる仏教が、意味を持ってくるのかもしれません。

さて、この度刊行した『『真実集成』の原典研究』は、数あるインド仏教の論書でも、最も広汎な内容を持つものとして知られるシャーンタラクシタ(8世紀)の主著『真実集成(タットヴァサングラハ)』の中から三章について、弟子のカマラシーラによる註釈と共に和訳とテキストを提示し、また、詳細な解題を加えたものです。

著者のシャーンタラクシタは、良く知られているように、古代チベットに仏教を伝えたナーランダー僧院の碩学です。『真実集成』も有名ですが、ただ、どうしたことか、わが国では、これまでそれを主題にまとめられた本はなく、ただ、各種の研究の中で、部分的に触れられるのみでした。従って、本書は「『真実集成』を標題とする、わが国で初めての書物」といっても良いのかもしれません。

本書の内容は、大きく二部に分かれ、まず第一部はその解題です。そこでは、シャーンタラクシタ師弟の紹介に始まり、サンスクリット写本とチベット訳の書誌情報と特徴、先行研究、『真実集成』というタイトルが意味するもの、帰敬偈の特徴、彼らの思想的立場などが詳述されます。

中でも注目されるのは、『真実集成』のタイトルの意味で、これは「縁起の限定要素」としての「真実」を集めたもの、ということですが、それらの「真実」が直ちに、仏教内外の様々な哲学的見解を論破していく、とされます。そして、帰敬偈では、そうした「縁起」の姿が『中論』の帰敬偈を踏まえつつ簡潔に要約され、それが自ずから本書の構造を示す「目次」となっています。極めて巧みな構想ですね。

また、書誌情報の紹介にも最新の情報が反映され、思想的立場の検討では中観と唯識の違いを明らかにしつつ、シャーンタラクシタ師弟はそれを統合した立場に立つことを指摘しています。

次に、第二部では、『真実集成』から第9章「行為とその報いの関係の考察」、第18章「推理の考察」、第21章「三時の考察」の三章の和訳とテキストを提示し、また、各章の前にかなり詳しい解題を加えています。

各章の内容は実際に本書に当たって頂ければと思いますが、「行為とその報いの関係の考察」「三時の考察」では、シャーンタラクシタが「世俗」において採用する経量部の刹那滅の立場から、説一切有部の実在論を批判しています。

また「推理の考察」では、論証をめぐるインド哲学各派の見解が批判され、中でも論証に当たって「主張」「理由」「喩例」の三支を必須とする仏教論理学の立場から、「結合関係」のみで良い、とするジャイナ教論理学を、かなり詳しく批判しているのが注目されます。ここでシャーンタラクシタが取るのは、ディグナーガ以来の仏教において伝統的な立場です。一方、ジャイナ教の立場は、実は、「喩例」を必要としない点において、後に仏教でもラトナーカラシャーンティ(11世紀頃)によって強調される「内遍充」の先駆とも見られるもので、インド論理学史的に非常に興味深い内容です。

さらに、ここで提示されるテキストが、今回、サンスクリット写本(本書カバーの写真はその冒頭部分)に直接当たって新たに校訂されたものであることも貴重です。

各章前の解題で引用されるカマラシーラによる各章の要約も、末尾にその内容の典拠となる経典の一節(経証)をあげてわかりやすく、有益です。特に「推理の考察」に関連して引用される、

「加熱・切断・試金石[による査定]によって金が[吟味される]ように、私の言葉[もまた]、比丘たちよ、賢者たちによって吟味された後に把握されなければならず、尊敬によって[把握されるべき]ではない」(p.194)

は、今でもチベット仏教で「仏教を学ぶ姿勢」として良く引用されるもので、身近なところでは、映画「セブン・イヤーズ・イン・チベット」で、少年ダライ・ラマが、ブラッド・ピット演ずる登山家ハインリヒ・ハラーにそれを語りかけるシーンがありました。ただ、有名な言葉の割には典拠が示されることはあまりなかったようですが、本書の註によると、パーリ増支部「カーラーマ・スッタ」に比べられるそうです。

校訂などの地道な文献学的作業と、的確な思想的把握によって本書を執筆された、志賀浄邦先生に、深い敬意を払いたいと思います。